90%的人都有的汽车安全三大误区,你是那10%吗

DearAuto 不久前,本田思域在美国IIHS碰撞测试上拿到了Top Safety Pick+(超级安全之选)评价,IIHS是美国公路安全保险协会

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

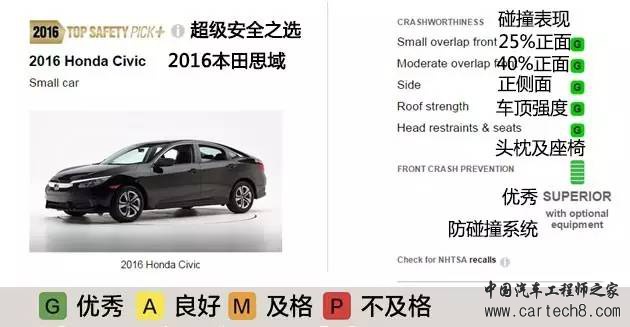

不久前,本田思域在美国IIHS碰撞测试上拿到了Top Safety Pick+(超级安全之选)评价,IIHS是美国公路安全保险协会,因为他们的车辆安全碰撞测试是为保险公司服务的,所以向来以客观公正著称。 同时,IIHS的安全碰撞标准也是世界各大汽车安全测试机构中最严苛的,所以,能拿到IIHS的Top Safety Pick(顶级安全之选)就很牛了,而Top Safety Pick+就更是众多汽车厂家所梦寐以求的。

这个奖项确实有牛x的本钱,因为太不容易拿了!比如说,大名鼎鼎的奔驰GLE,也只拿到了Top Safety Pick,没有得到那个“+”! 相反,本田却是拿Top Safety Pick+的常客,除了最近碰撞的这款思域,此前的雅阁、CR-V、PILOT等多款车型,都拿到了这一世界汽车安全领域的最高荣誉。

这有点出乎很多网友的意料,因为一提到日本车,大家第一印象往往就是“车皮薄,不安全”。 但这的确是一个误区,其实,这也可能是中国消费者关于汽车安全的三大认识误区中,最广泛、最“深入人心”的一个。 别急,我们先从第一个说起。 01 误区1:钢板厚=安全 这是老生常谈了,即便到了今天还有人会在买车的时候敲敲车门或者发动机舱盖的钢板,根据声音来判断够不够厚。 可是,先不论你能不能根据声音判断出钢板的厚度,问题是覆盖件钢板的厚度,和车辆的碰撞安全真的没有半毛钱关系啊! 重要的事情说三遍——决定安全的是车身结构、结构、结构! 熟悉赛车的网友对比赛当中的车祸肯定有印象:高速行驶的赛车发生碰撞失控,在赛道上连续打滚,车身覆盖件支离破碎,我们都觉得这个车手肯定完蛋了,但过了一会儿,车手却自己从车中爬了出来,悻悻地摘下头盔,狠狠踢了一脚已经成为废铁的赛车。 因为啥?因为它有防滚架!防滚架能保证车手所处的空间不受到挤压,加上5点式赛车安全带和赛车座椅的固定,车撞毁了,但是人没事。

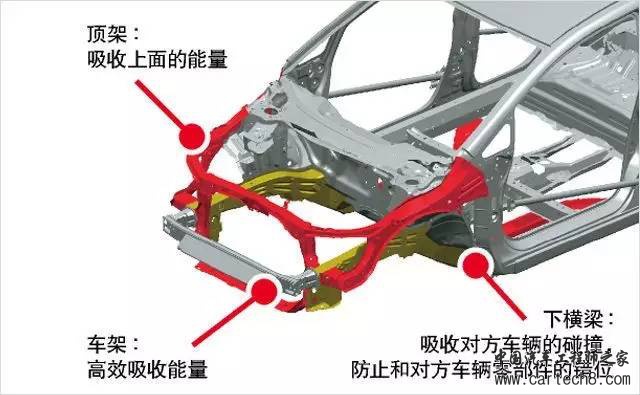

F1赛车更甚,车身表面压根就不是钢板,大都是轻量化的玻璃纤维或碳纤维材料,保护赛车手安全靠的是跟防滚架相同思路的高强度车身框架——就隐藏在轻量化材料的包裹之中。 F1赛车表面覆盖件几乎全毁,但赛车手在高刚性结构保护下安全无碍 普通汽车当然没有防滚架,但是乘员舱的结构原理其实与防滚架相同,图中红色箭头所指的部分,就构成了保护车内乘员的“防滚架”。

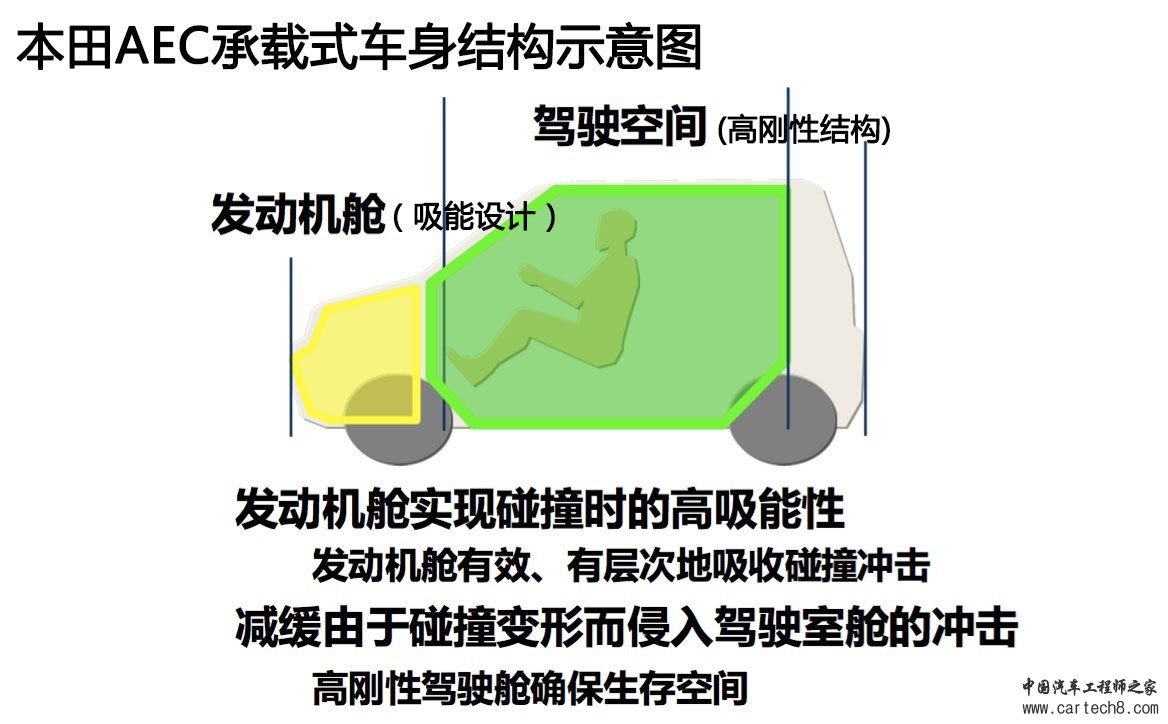

从全球各大权威的安全碰撞测试来看,车辆的安全表现如何,同样在很大程度上取决于车身结构。比如前面提到的本田思域,它之所以能得到Top Safety Pick+,很大程度上得益于它采用了一种类似于防滚架的设计,叫做AEC承载式车身结构。

AEC承载式车身结构主要特点是由吸能区和高强度车身结构安全区域组成,当车辆发生碰撞,高强度钢结构就会起到类似赛车防滚架的作用,确保乘员舱不变形或者少变形,保护驾乘人员的安全。 02 误区2:车辆在事故中损坏=不安全 很多网友喜欢拿一些单独的车祸案例来讨论车辆的安全性——这种事我们在网上见的很多。这首先是一种很不科学的做法,因为每一次车祸都有具体的不同条件,比如速度、碰撞角度等等;而拿车辆受损程度来判断其安全性,就更是错得离谱。 因为,车辆的被动安全性,指的应该是碰撞发生后,车辆对乘员的保护。安全,从来都是对人而言,车辆的受损程度不叫安全——那是财产损失。

不能拿单一车祸来讨论车辆安全性,比如此例,我们不能根据这张图就说谁的安全性更好 车撞坏了可以修——而且还有保险,一般都不用自己花钱,但是人如果致残甚至失去生命,就无法挽回了。所以全球各大安全碰撞测试机构,评价一款车的安全性,依据从来都是实验假人的受伤害程度,而绝对不会是车辆的受损程度。 当然,中国人穷惯了,向来对财产更为重视,但这种观念是时候改变一下了,商品再贵都能买到,生命再贱也只有一次。下次别再拿碰撞中车辆受损程度来说安全的事了,否则你会遭到我无情的鄙视。

车辆的受损程度从来不是碰撞测试中安全性的评判标准,人的安全才是 碰撞发生时,巨大的能量需要吸收——不是被人吸收,就是被车吸收。作为一个司机,你希望是车辆来吸收呢,还是你自己来吸收? 为了让车辆吸收更多的能量,汽车必须专门设计溃缩吸能区。还是以本田AEC承载式车身结构为例,上面提到了,它由吸能区和高强度车身结构安全区组成,吸能区的设计目的,就是要在碰撞中尽量多的变形,以吸收尽量多的能量,确保乘员舱尽量少的变形。

这个AEC的吸能设计结构是把原本车头大梁单独承受碰撞能量改成了一个由上车架、主车架和下纵梁组成的复合受力结构。 传统的车头大梁单独承受碰撞能量的设计,在发生碰撞时,巨大的撞击还是会更多传递到乘员舱,本田AEC车身结构的这种设计,将碰撞能量分散了,相当于以前一个点承受的冲击,现在是一个面来承受。正因为如此,本田的车在IIHS最严苛的小角度碰撞中,总是可以获得最佳评级。

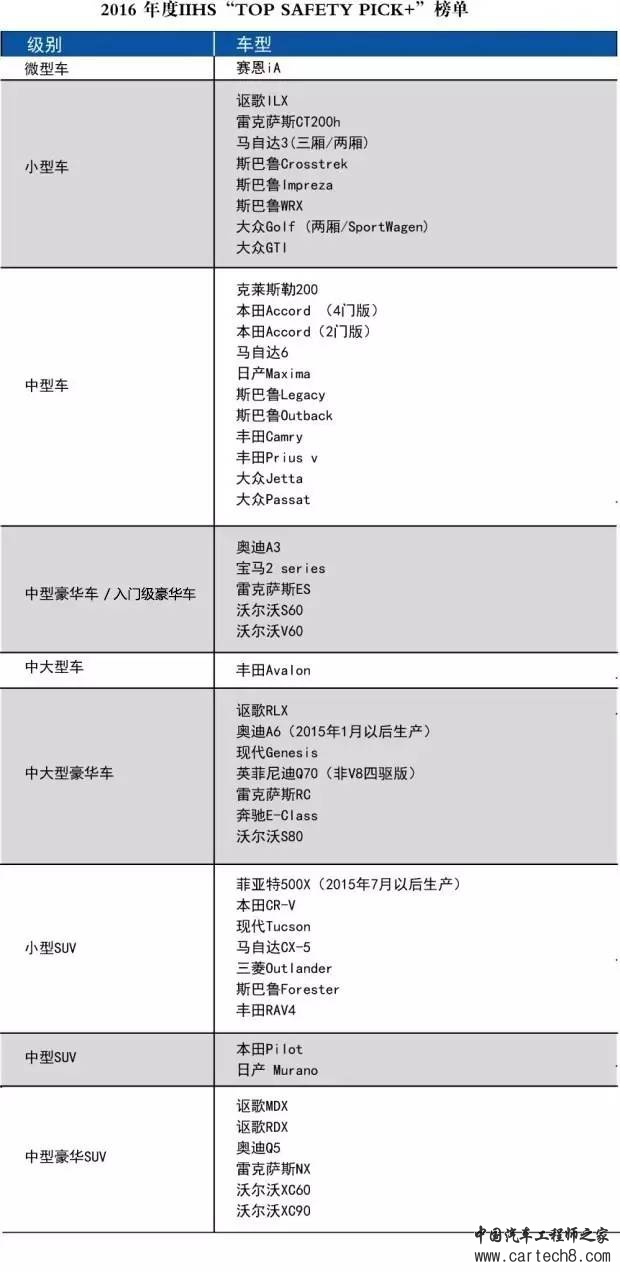

混动雅阁的碰撞试验,车头吸能设计起作用,保证了高刚性框架无明显变形 在铁杯子里放一个鸡蛋,两个铁杯发生碰撞,碰撞能量几乎全部会传递到鸡蛋上,最后铁杯当然没事,但鸡蛋碎了。以本田AEC车头为代表的复合受力结构,相当于在铁杯外面加了一大块缓冲海绵,碰撞时,能量被海绵吸收,杯子里的鸡蛋就不会碎了。 03 误区3:日本车=不安全 不论你愿不愿意听,这的确是国人谈到汽车安全时最大的一个误区。 究其原因,可能还是和日本车的吸能设计有关,因为很多中国人还是会把车祸中车辆的受损情况等同于车辆安全性。 然而,我们说了,汽车的被动安全性是指碰撞中车辆对乘员的保护程度,我们只能以世界各大权威车辆安全碰撞测试机构的测试结果作为依据。如果我们抛弃成见,客观、科学地来看待车辆安全性,就会发现,日本车整体上是最安全的。 文章开头提到过IIHS,就是全世界最权威的碰撞安全测试机构,它每年都会依据碰撞测试结果,发布年度车型安全之选榜单。今年初发布的2016年度安全之选榜单,共有48款车获得Top Safety Pick+(超级安全之选)殊荣,其中日本车多达32款,比例达到67%! 2015年度榜单的情况类似,37款车获得Top Safety Pick(顶级安全之选)评级,日本车占了18款;获得Top Safety Pick+的车型共34款,日本车占了23个,比例是68%!

“日本车就是不安全,轻,容易发飘。”但是,DearAuto想告诉大家,发不发飘和轻重没关系,那是空气动力学设计决定的。飞机重不重?速度快了能飞起来!其实,轻是现代汽车的追求,轻量化也是汽车行业的一大趋势。 你看现在哪台车上市,不宣称自己又轻了多少多少?有吹嘘自己比上代重了多少的吗?前阵子,对手攻击国产奔驰新E级,不也是说它比国外的重了吗?

“日本车皮薄,不安全!”虽然我们前面说了,钢板厚不等于安全,但既然你这么纠结这个,我们就来看看市面上主流车型钢板厚度的实测数据:

发现没,高尔夫、捷达的钢板厚度不如飞度,迈腾、大众CC不如雅阁。 如果你认为以上都没有说服力,那就只有一个办法了——看实际车祸中的死亡率。单一车祸是不足以论车辆安全的,但是大量车祸结果的统计分析,还是很有参考意义的。IIHS有一份四年内每百万辆车型驾驶员死亡数的统计,零死亡率的车型一共只有9款,其中包括本田奥德赛在内的5款都是日系车。 细说国人在汽车安全方面的三大认识误区,不是要为谁辩护,只是希望大家在谈论汽车安全性时,能稍微客观一点、科学一点、专业一点。 抬杠?恕不奉陪。 04 安全最重要的因素:驾驶者 最后,DearAuto还想啰嗦几句。即使车辆安全技术水平再高,大家也不要忘了“人”。人,而非车辆,才是安全的最大因素。 超过一定速度发生碰撞,任何车辆都无法保证乘员安全;曾经有个试验,超过190km/h的速度下,最贵的车撞上墙都会变成废铁。

试验车以193km/h速度撞上固定壁障,车辆当场变成铁饼 而驾驶技术再好,一时疏忽,车辆超过物理极限,同样没有安全可言,车王塞纳就是死于撞车。所以,做一个有安全意识的交通参与者才是最重要的。 |

文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到

你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。

一辆发生严重事故的拉力赛车,车虽然撞毁了,但凭借防滚架的保护,车手没有大碍

一辆发生严重事故的拉力赛车,车虽然撞毁了,但凭借防滚架的保护,车手没有大碍

普通汽车乘员舱采用高强度结构件,是保护乘员的关键

普通汽车乘员舱采用高强度结构件,是保护乘员的关键

本田AEC承载式车身结构的车头吸能设计

本田AEC承载式车身结构的车头吸能设计

会员评价:

共0条 发表评论