新能源汽车半导体行业深度报告

汽车半导体市场是近年来最有潜力的半导体应用市场,特斯拉带动新能源汽车的投资热情,电动汽车渗透率将持续快速提升

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

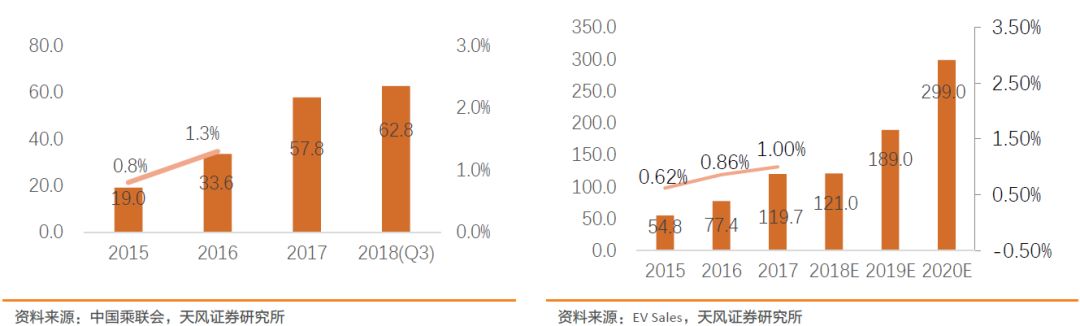

汽车半导体市场是近年来最有潜力的半导体应用市场,特斯拉带动新能源汽车的投资热情,电动汽车渗透率将持续快速提升,汽车内部结构变化带来电子零部件价值量增加,其带来的不仅仅是电机、电控及电池领域的增长,从内部零部件角度来说,汽车半导体升级空间广阔:半导体(包括MCU、功率半导体和传感器)以功率半导体为例,电源驱动模块大量应用功率半导体,且应用于高压领域的IGBT用量显著提升,预计单车价值量由70美金上升至300美金+功率半导体正加速向国内转移,国内电子企业有望享受这一轮市场增长+市场转移带来的高业绩增长预期。 我们假设2016-2020年全球燃油车年产量由6963万辆增长至7478万辆,年均增速2%;新能源汽车(包括纯电动和混动)由77万辆增长至299万辆,年均增速47%,考虑内部零部件电子化带来的价值增量,我们判断车用半导体增速远快于2%的汽车市场平均增速。我们认为汽车新能源化带来的价值和量同步升级,汽车半导体企业将深度受益于相关产业扩张所带来的市场机遇。 我们建议重点关注功率半导体在国内的产业链变革。我们看好国内企业通过已收购回来的海外优质汽车半导体资产,并进行国产替代打开成长空间的逻辑。从目前的进度看,国内的闻泰科技有望凭借成功的资本运作和成本管理能力率先获得成功,预计未来国内将出现自己的优秀汽车功率半导体企业。 核心观点: 我们假设2016-2020年全球燃油车年产量由6963万辆增长至7478万辆,年均增速2%;新能源汽车(包括纯电动和混动)由77万辆增长至299万辆,计算年均增速为47%,考虑内部零部件电子化带来的价值增量,我们判断车用半导体增速远快于2%的汽车市场平均增速(见下表)。我们认为汽车新能源化带来的价值和量同步升级,汽车半导体企业将深度受益于相关产业扩张所带来的市场机遇。

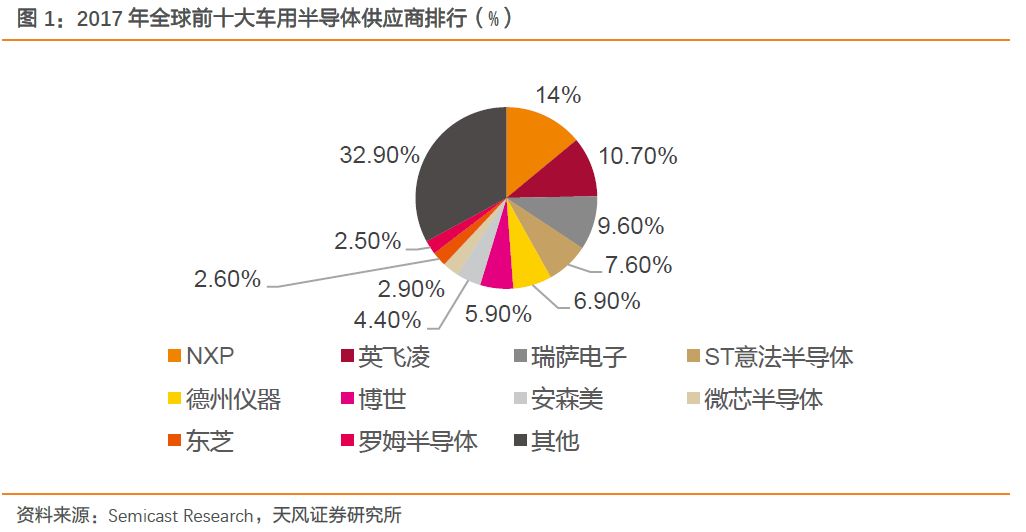

1. 新能源汽车驱动汽车半导体发展 1.1. 汽车半导体的定义及前景 我们深度看好新能源汽车电子装置中半导体成分的增长,包括电机结合的电子控制装置和独立于动力系统以外的车载电子装备。电子控制装置主要是汽车动力、驾驶控制等系统组成,后者通常与通信、娱乐设备相关,汽车电子根据功能可分为车身控制系统(ECU)、安全系统、娱乐设备、底盘控制、高级驾驶辅助系统(ADAS)等,每个系统需要通过半导体器件实现相关功能,包括存储器、传感器、光电器件、射频器件、功率器件等。 我们认为,汽车半导体市场将是近年来发展最快的IC芯片应用市场之一。而其中受益于新能源汽车的渗透率提升,价值量和出货量的双重叠加增长驱动将格外显著。 1.1.1. 汽车半导体的市场竞争特点 车用半导体对产品性能和可靠性要求很高,汽车的使用环境更接近于工业产品,汽车半导体通常工作在高温、高湿、严寒等恶劣极端环境下,加上汽车对安全事故的零容忍,对半导体产品的抗干扰能力、可靠性及稳定性要求极高,这与一两年就更新换代的智能手机不同,汽车产品更新频率较低,每年的升级幅度很小,多集中于外观或动力组件,一手汽车加上二手使用年限通常能达到10年,说明汽车电子供应商较为固定,同时IDM厂家对比IC设计企业更有优势。 产品开发周期比较长,加之对汽车电子产品的高要求及定制化需求,使得半导体厂商通常必须在商用前4-5年即和汽车制造厂商共同启动研发,同时产品认证的周期漫长,国际标准组织要求汽车电子半导体厂商建立相应开发生产流程后,并获得相应的认证方可进入汽车产业链,导致新进企业进入产业链难度很高,以上诸多特点使得汽车电子整个上下游供应链关系比较稳定,有很强的行业壁垒。 1.1.2. 汽车半导体的企业特征 全球汽车半导体厂商主要有英飞凌、NXP、瑞萨电子、ST意法半导体、TI等龙头企业,根据Semicast Research的研究显示,2017年NXP全球市场份额达14%,领先第二名英飞凌3个百分点,前十名总份额达到67.1%,显示集中度进一步增加。

1.1.3. 受环保驱动的新能源汽车市场是刚需 汽车行业一直致力于节能减排。这里一部分原因是受到更加严格的二氧化碳减排规则限制:比如新的欧盟委员会规则要求到2021年将平均车辆排放量减少到95g CO2/公里等。同时越来越多的中产阶级也充分意识到减少燃料消耗可以节省资金,减少对健康和环境的影响,有助于提高生活质量,这都直接增加了对新能源汽车的需求。

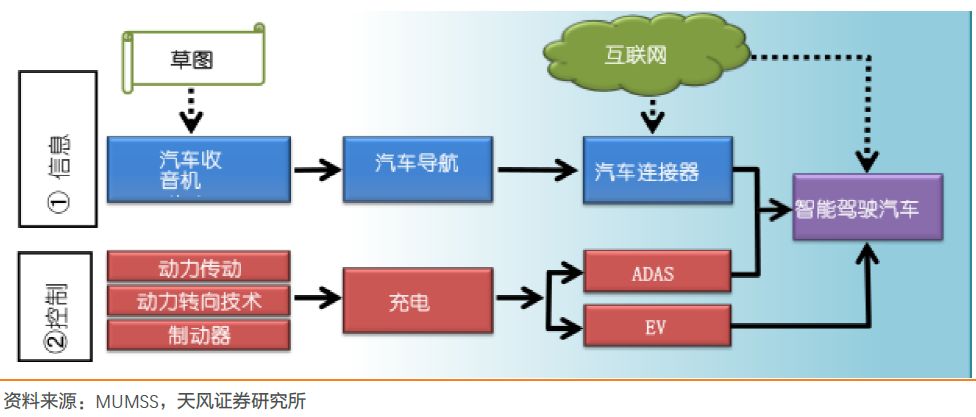

1.1.4. 新能源汽车半导体投资前景探讨 我们描述一个简单的技术路线图,我们认为汽车相关行业有两种主要的投资路径:(1)信息系统技术的进步(2)控制系统技术的改良。这两种技术都将发展并融入一个紧密集成的技术平台,以满足最终无人驾驶的需求。 信息系统技术主要涉及汽车收音机和汽车视听系统。传统路线图中的旧式手动导航已经演变成汽车自动导航系统。电子制造商的数据通信技术使得智能交通系统可以用于路、车和车到车之间的无线通信。

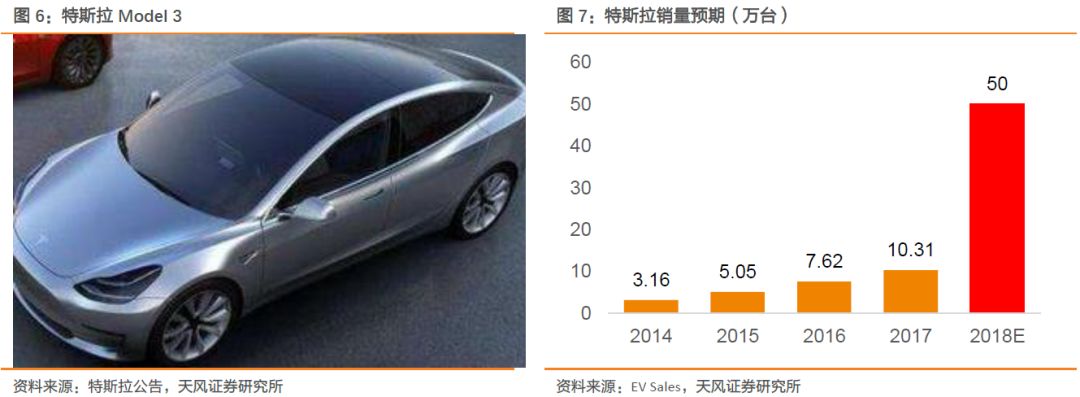

随着移动技术的快速发展和互联网的进一步深化,最终能实现人、车、道路、云空间之间数据共享互通,并最终实现智能交通、智能汽车、智能驾驶等功能。我们认为随着数据通信技术的进步,电子产品制造商将发挥更大的作用,车用半导体前景空间广阔。 控制系统技术已经从单纯节油发展到节约能源和提高效率相结合的技术。电子制造商通过动力传动系统,动力转向系统和电子制动系统为这一领域做出了很大贡献,而且这种趋势可能会持续下去。 但展望未来三五年的投资机会,我们认为传统的汽车节油业务增速相对较为缓慢,难以出现大幅发展,仅仅是替代现有部件不太可能导致更高的市场需求,虽然龙头公司可以通过扩张销售渠道,占领新兴国家市场获得一定的营收增长,但基本可以认定这些技术只能产生较稳定的现金流,不足以给予较高的利润增长预期。 值得关注的是,我们看到车用连接器,ADAS和无人驾驶有关的技术有望引发资本的追逐,有较强的增长前景,是提振业绩的核心组件所在,这将吸引大量新的零部件生产和解决方案的出现。ADAS能够有效解决乘客在汽车的舒适安全旅行中的相关痛点,我们认为ADAS具有较强的市场需求,各种系统解决方案也处于大规模商业化的前期,这个领域充满了对司机和乘客有明显益处的解决方案,如自主紧急制动(AEB)系统、自动泊车系统和驾驶员疲劳探测等。我们了解到,国内外大多数领先的汽车制造商已经在开发ADAS,考虑到平衡成本和性能方面仍处于试错阶段,我们认为ADAS将成为汽车零部件供应商的主要战场之一。 无人驾驶技术是当前电气技术、车用连接技术和ADAS组合的最高阶段,但短期内我们认为无人驾驶的商机较为有限,主要停留在实验阶段,而ADAS和车联网中积累的技术和专业知识对于无人驾驶是必不可少的基础,这也是无人驾驶中人工智能难以独立解决的模块。 1.2. 特斯拉点燃汽车半导体行业投资热情 特斯拉带动新能源汽车投资热情 2018年11月,特斯拉在最新季的财报中披露,3季度Model 3的销售环比2季度增长100%以上,公司业绩也超出华尔街的一致预期,公司股价也随着财报披露表现良好。

特斯拉Model 3(参数|图片)的发布意味着特斯拉正式迈向大众领域,3.5万美元的“亲民”价格使其成为一款普通消费者“买得起”的特斯拉。

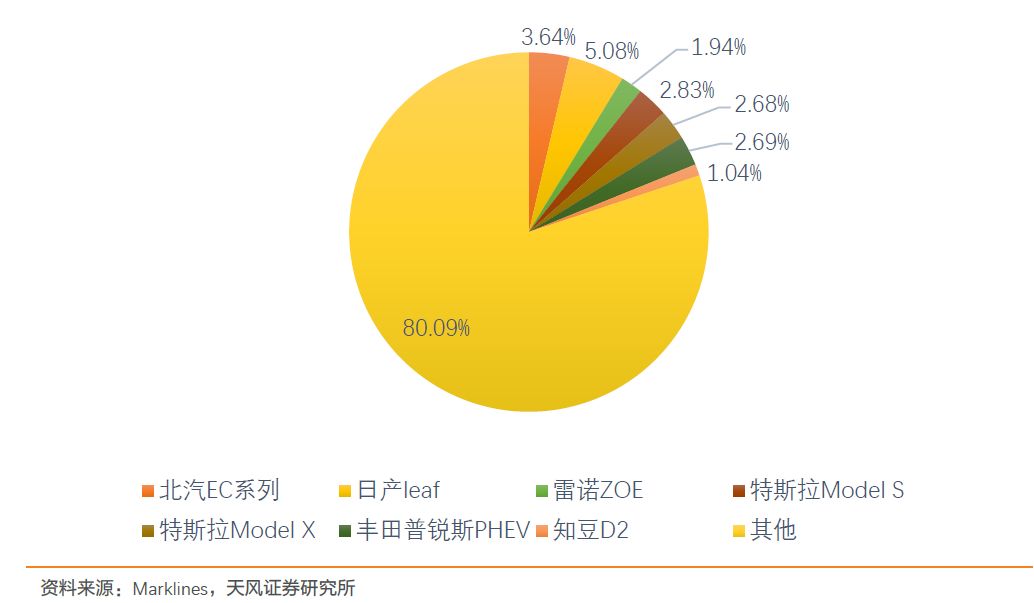

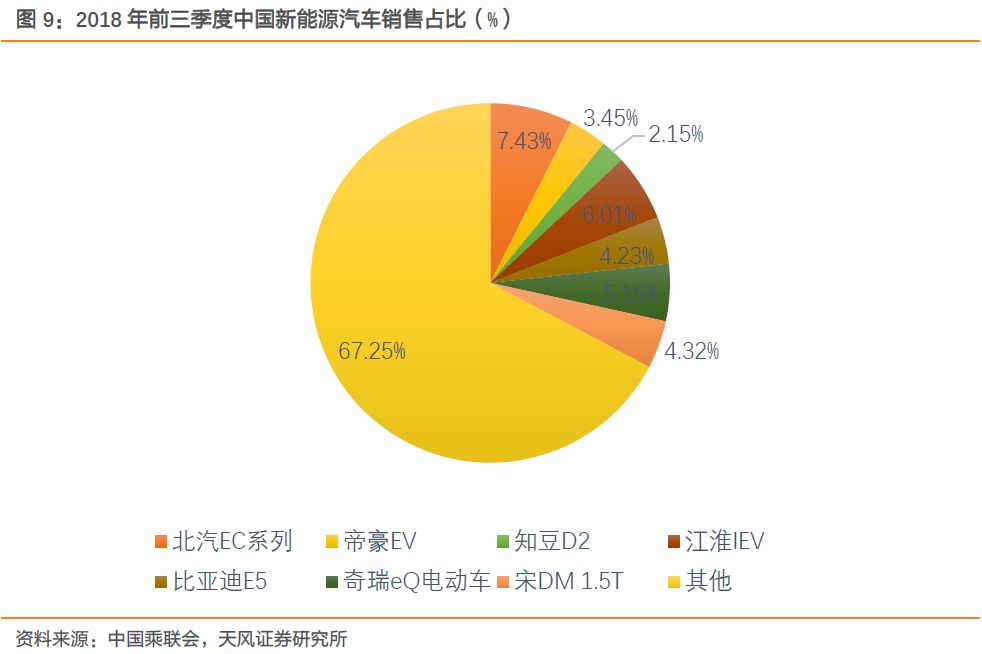

特斯拉受到市场的追捧的重要意义不仅仅是一个品牌效应,我们认为特斯拉和苹果都是推出了革命性的产品,同时受到消费者的追捧。正如苹果推动了智能手机的快速渗透,我们认为特斯拉或带来智能汽车&新能源汽车的快速普及,竞争对手会受特斯拉产品的影响重新考虑产品方案。 本文将着重关注在新能源汽车普及后,汽车内部半导体发生的变化。 1.3. 全球新能源汽车迈入高增长轨道 近年来我国新能源汽车产销量大幅增长,渗透率不断提高。根据中国乘联会数据显示,我国新能源乘用车销售量由2013年的1.5万辆,快速增长至2016年的32.9万辆,3年复合增速79%。

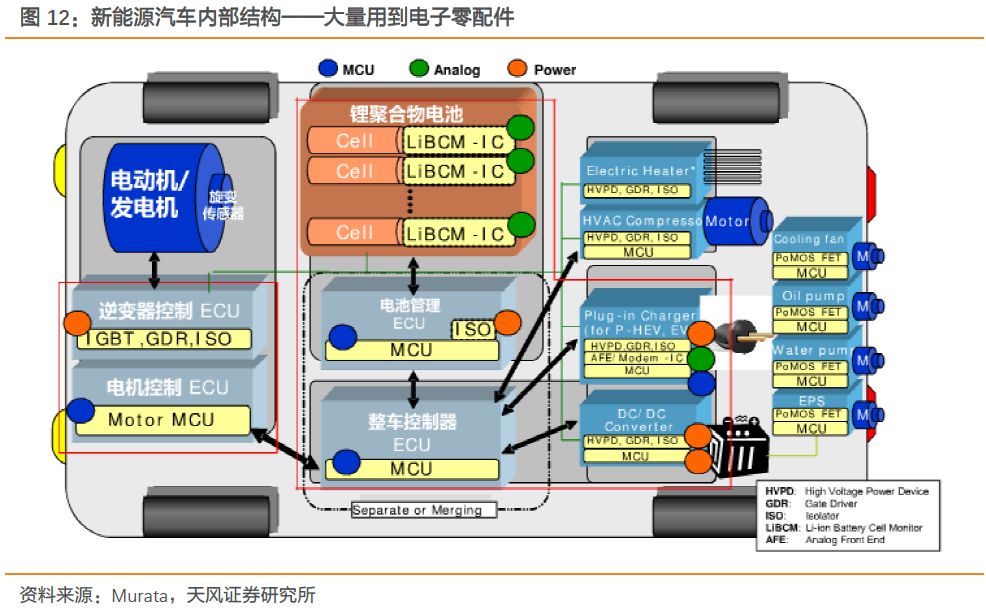

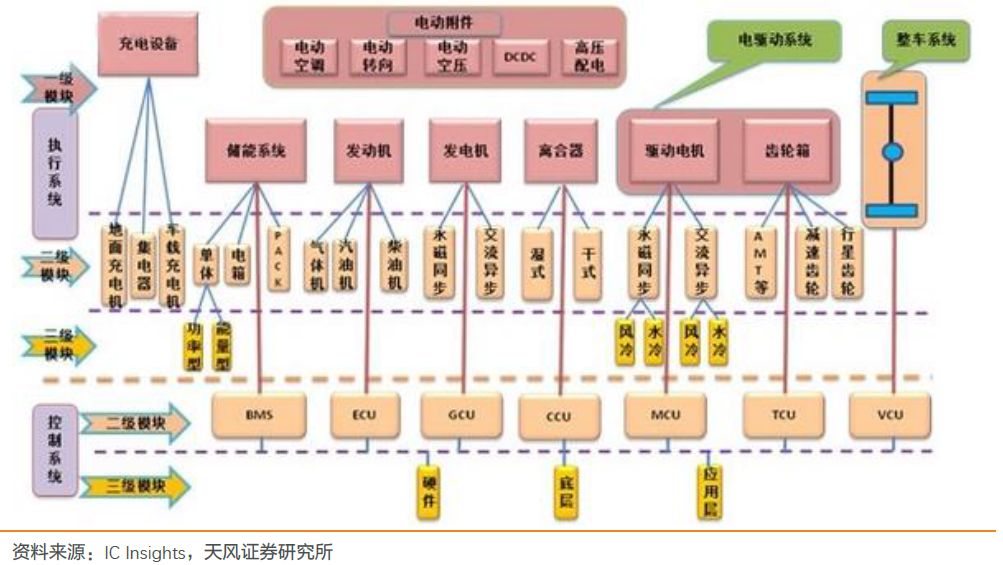

2. 新能源汽车电子化显性增量——电机电控&电池 新能源汽车电子化的显性增量——电机+电控+电池 和燃油发动机的汽车相比,纯电动汽车使用电动机代替了燃油车的柴油/汽油发动机;以电池组代替了燃油,为电动机提供动力;其中还有一个最主要的部件就是电控系统,电控系统由电池管理系统和控制系统构成,管理电池组和控制电池的能量输出以及调节电动机的转速等,是连接新能源电池和电机的重要中间载体。 从电子产品价值量上来看,电机和电控系统也是新能源汽车相对传统汽车而言最大的成本增量,目前乘用车电机价值量大约在1000美元,控制器价值大约在1000美元。考虑电机和控制器,再加上其他的电子配件,电动汽车成本较传统汽车的价值增量超过2000美元。

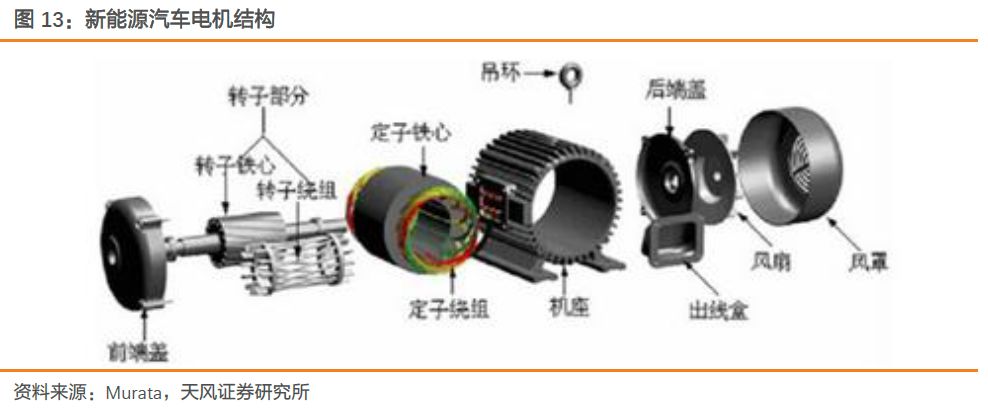

2.1. 汽车核心驱动部件-电机 新能源汽车电机主要是由定子、转子和机械结构三大部分组成。定子和转子是其中的核心,主要原理是转子绕组通过切割定子旋转磁场产生感应电动势及电流,并形成电磁转矩而使电动机旋转。

从类型上看,目前新能源汽车电机主要分为4类:直流电机、异步电机、永磁同步电机和开关磁阻电机。

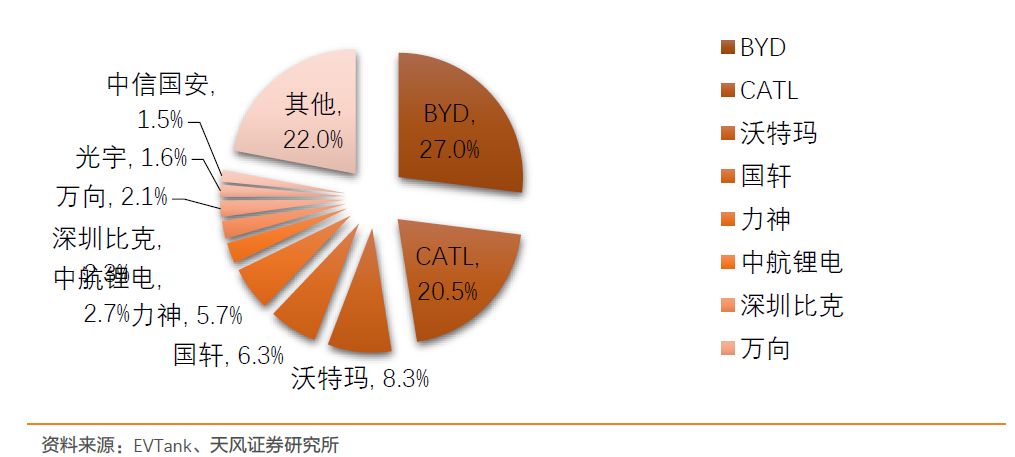

2.2. 汽车电控系统介绍 新能源汽车控制系统部分则包括电池管理系统(BMS)、发动机电子控制单元(ECU)、发电机控制器(GCU)、离合器控制单元(CCU)、电机控制器(MCU)、变速器控制系统(TCU)和整车控制器(VCU)。其中核心是BMSVCU和MCU。

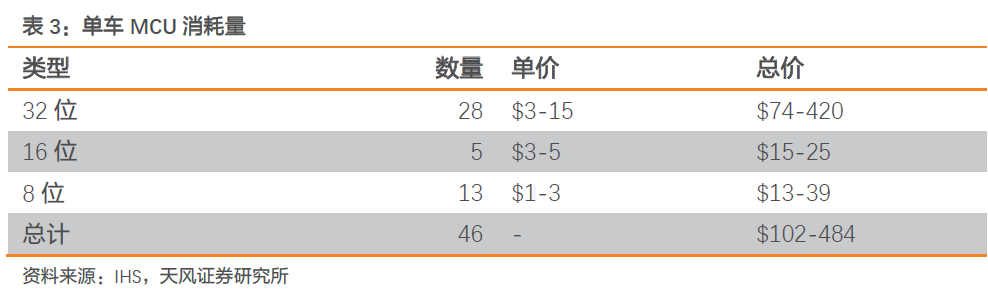

2.2.1. 整车控制系统(VCU) 整车控制系统是实现整车控制决策的核心电子控制单元,一般仅新能源汽车配备、传统燃油车无需该装置。VCU通过采集油门踏板、挡位、刹车踏板等信号来判断驾驶员的驾驶意图;通过监测车辆状态(车速、温度等)信息,由VCU判断处理后,向动力系统、动力电池系统发送车辆的运行状态控制指令,同时控制车载附件电力系统的工作模式;VCU具有整车系统故障诊断保护与存储功能。 2.2.2. 电机控制器(MCU) 电机控制器(MCU)通过接收VCU的车辆行驶控制指令,控制电动机输出指定的扭矩和转速,驱动车辆行驶。实现把动力电池的直流电能转换为所需的高压交流电、并驱动电机本体输出机械能。 车用MCU在汽车中的应用呈现出多样性,从简单的车灯控制到复杂的发动机控制、汽车远程通信实现,高、中、低端MCU在汽车中都可以发挥作用。不同汽车电子系统对MCU的要求是不同的,也就决定了车用MCU的多样性。 一辆汽车至多需要50颗MCU,应用领域遍及安全应用、车体控制、动力能源相关等,其中电动汽车分别在EV主反相器、EV辅助反相器、EV HV/LV DC/DC、EV AC/DC充电部件比传统汽车多需要4颗MCU,其中32位MCU单价在3-15美元,16位MCU单价在3-5美元,8位单价在1-3美元。总体而言,单车MCU价值在102-484美元。

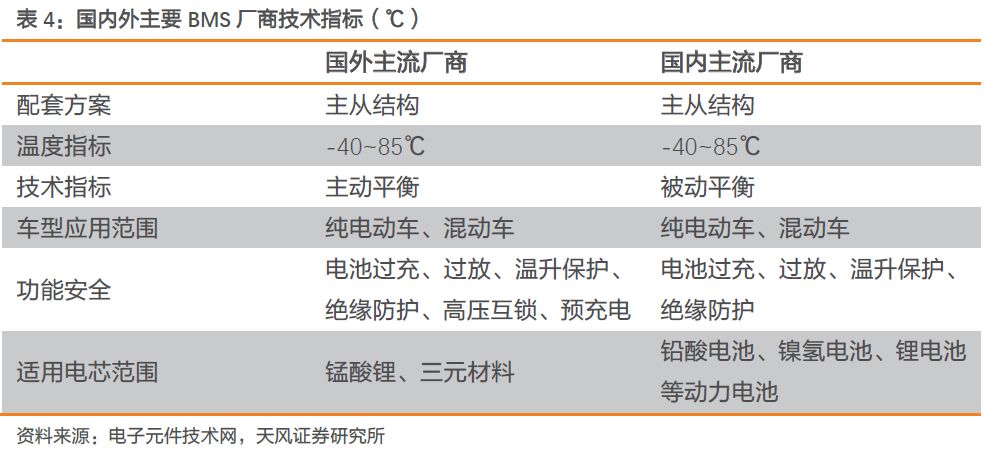

2.2.3. 电池管理系统(BMS) 电池管理系统(BMS)作为保护动力锂离子电池使用安全的控制系统,时刻监控电池的使用状态,通过必要措施缓解电池组的不一致性,为新能源车辆的使用安全提供保障。 电动汽车动力电池是由几千个小电芯组成的,电池包的组成主要包括电芯、模块、电气系统、热管理系统、箱体和BMS。 电池管理系统(Battery Management System,缩写BMS)是对电池进行管理的系统,主要负责监测和管理整个电池组的政策工作:主要功能包括估测电流的电荷状态、检测电池的使用状态、管控电池的循环寿命、在充电过程中对电池进行热管理、启停锂电池冷却系统,同时也管理单体电池间的均衡,防止单体电池过充过放产生的危险。

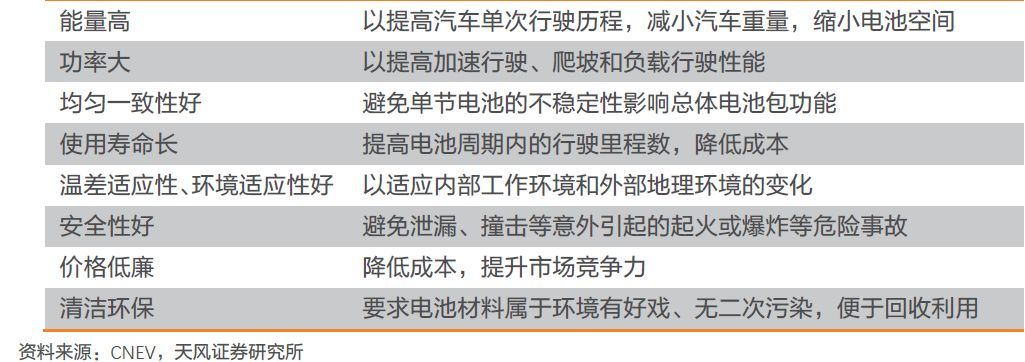

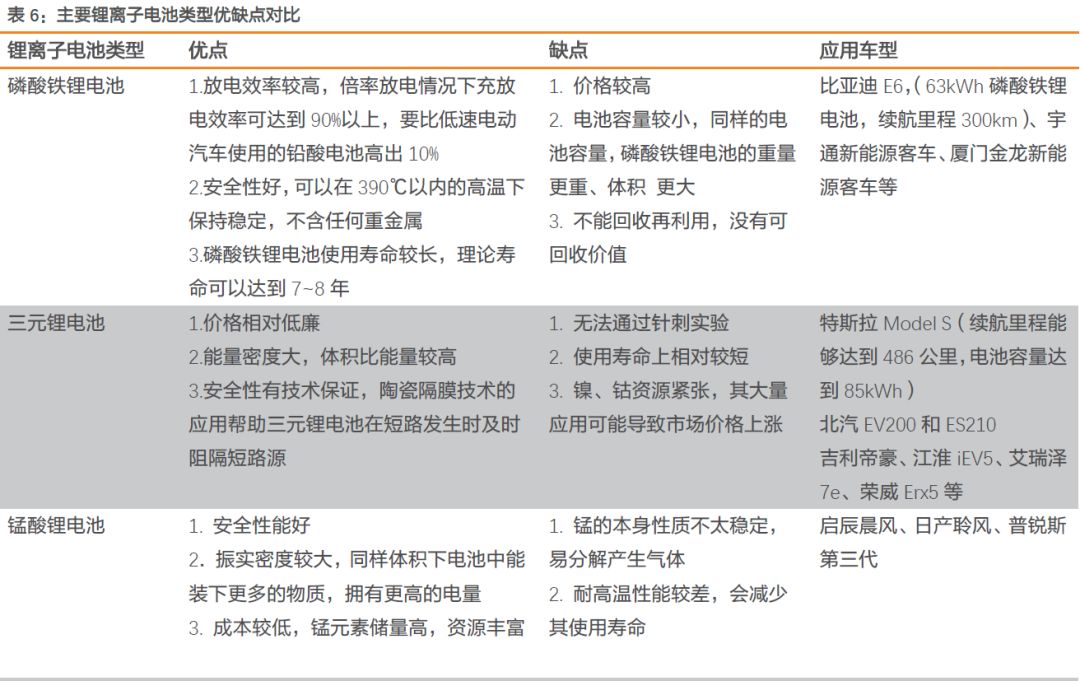

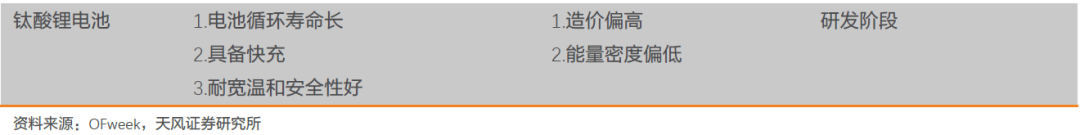

国内参与BMS企业有3类 1)动力电池企业:目前国内第一梯队动力电池企业均涉足,且大多是“BMS+PACK”模式,掌握了动力电池电芯到电池包的整套核心技术,具有较强的竞争实力。代表企业有BYD、(宁德)CATL、中航锂电、国轩高科等。 2)整车企业:整车企业对电芯的参与较少,一般通过兼并购、战略合作等方面进入,而BMS则为大的企业重点考虑的领域。国内如长安、北汽、吉利等车企均有专门的研发团队进行BMS的研发,除了核心技术的掌握外,在成本和效率方面较其他企业有较强的竞争力。 3)第三方BMS企业:目前国内第三方BMS企业仍占据主要位置。一部分由动力电池BMS企业,另一部分是传统数码电池及BMS企业转型而来。相对来讲,作为专业的第三方BMS企业,技术积累有天然的优势。目前这类企业参与者众多,但技术相差较大,国内处于竞争前列的企业主要有科列技术、亿能电子、冠拓、力高新能源、华霆动力、上海妙益等。 BMS价格与电芯的类型、电量、电压等有关,通常来讲,不计算PACK,每辆车BMS价格在3000-20000元,客车电池容量大,电压等级高,BMS较贵。乘用车和专用车电压等级较低,价格也相对便宜。 2.3. 新能源汽车的限制性技术-电池 电池作为电动汽车的动力源,一直以来被视为电动汽车发展的重要标志性技术,也是制约电动汽车发展的重要瓶颈,其性能好坏直接影响到驱动电动机的性能,进而影响整车的行驶性能和排放性能。考虑到新能源汽车电池工作环境的复杂多变性,并需保持稳定持久的电能来源,电池性能要满足以下要求。

从新能源汽车电池类型上来看,新能源汽车中的电池包括酸铅电池、镍氢电池、锂离子电池等。目前,锂离子电池(锂离子电池和锂聚合物电池)除在价格和安全性方面处于劣势以外,其他方面均处于领先地位,目前已经逐渐成为主流的新能源汽车电池形式。而创新性锂聚合物电池将会是未来研发重点。此外镍氢电池则主要存在于混动车型中,铅酸电池则作为传统燃油汽车设备供电装置中。

大型企业技术资金方面优势明显,大规模出货量有利于带来规模经济效应,而且获取政府资金补助这一块也有优势。未来,行业整合趋势日益明显,中国锂动力电池市场将进一步向优势企业和龙头企业集中。

从价格上看,电池成本是整车正本最高的部分,占整车成本的10%-15%以上。也是新能源汽车价值量最高的部件之一。以特斯拉为例,特斯拉的动力电池由7000多颗18650电芯构成的电池总成,按照单颗电芯价值2-3美元计算,特斯拉电池成本高达1.5万-2万美金。而国内新能源车电池价格也普遍在5-10万元左右。

3. 新能源汽车内部器件价值增长核心逻辑——电池电压提升 3.1. 新能源车按照动力来源的分类 新能源汽车按照动力来源可分为纯电动车和混动车。纯电动车顾名思义是完全由电机驱动,而混动车是由发动机和电机共同驱动,根据二者动力比例不同又可以分为微混、中混和强混,这一比例根据划分标准不同而异,其中一种划分为:电机功率/总功率小于10%的为微混;10%-25%为中混;大于25%为强混。 相对于纯电动车完全靠电机驱动,混合动力车的驱动系统主要由电动机、动力电池、发动机组成。车辆在正常行驶时,发动机通过发电机将电能传递给功率转换器,进而驱动车轮;在启动或低速行驶时,通过蓄电池将电能传递给功率转换器;在遇到坡道或急加速时,发动机和蓄电池共同传递能量驱动车辆行驶。混动车只需用到一种燃料而不需外部充电,蓄电池的能量来自于发电机输出的多余电能以及减速/制动模式下驱动轮的动能。

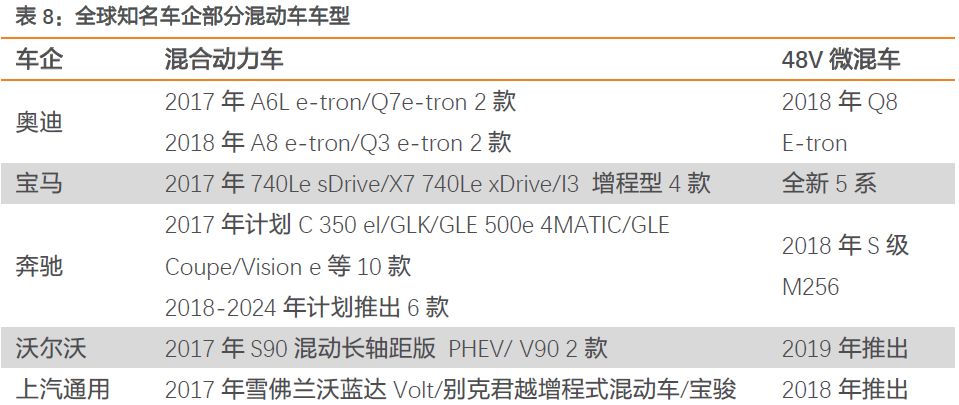

3.2. 48V微混车发展空间广阔 微混车相较于其他类型混合动力车及纯电动车,新增的成本较少,越来越广泛的被整个欧洲和中国市场所接受。微混车在传统发动机车的基础上,仅加入了启停系统,对于发动机的改动很小,因此新增的成本较小;相反,中混或强混车虽然能够带来30-50%的节油效果,但其研发、制造带来的成本更高,经济效应不强。 微混车节能效果优良,可以满足2020年的油耗标准。工信部出台的第四阶段油耗限值标准要求乘用车生产企业的平均油耗必须从2015年的6.9L/100km下降至2020年的5.0L/100km。以6.9L/100km为平均耗油量,以15%为微混车的节油率来计算,目前微混车的耗油量可以缩减为5.2L/100km,随着技术的近一步提高,未来微混车有望达到5.0L/km的油耗标准。 微混车受到各大主流车企的追捧:微混车很好的解决了节能减排和转型成本之间的难题,具有广阔的应用前景,世界各大知名车企纷纷推出48V微混车型:2016年,奥迪SQ7配备了48V电池;2017年,宝马全新5系(参数|图片)搭载48V电动系统;2018年,奔驰将推出S级(参数|图片)M256,这是奔驰首款搭载48V微混系统的车型。

3.3. 高电压下电池零部件的潜在变化 纯电动车的动力电池电压普遍大于300V,如特斯拉Model S(参数|图片)的电池电压为400V、比亚迪唐(参数|图片)的为500V。就已经实现量产的混动车而言,电池电压普遍大于100V。而微混车的电池电压在48V(以48V微混车为例)。一般而言传统汽车的电池电压为12V。 无论是纯电动车还是混动车,汽车的电池电压相对传统汽车发生大变化,由此带来汽车内部核心零部件的变化: 更多的DC-DC变换电路: 汽车上传统负载,如空调、雨刮器等,采用12V电压,而电池输出为48V甚至更高的电压,需要大量的电压转化模块(DC-DC)模块进行电压转换。这其中就用到了更多的功率半导体和被动器件(变压器等)。 对电性能更高的要求: 汽车内部电压、电流大幅提高,需要耐大电压、大电流的继电器、连接器、线缆和被动器件,同时在防止漏电、短路等性能上也需要大幅提升。 汽车电池电压的变化带来更多的电子零部件需求(功率半导体、被动器件);同时催生既有零部件升级更新的需求(继电器、连接器、线缆、被动器件等),将有效打开汽车电子企业成长天花板。我们下一节将针对这些变化作详细阐述: 4. 新能源汽车电子化隐性增量——功率半导体量价齐升 我们假设2016-2020年全球燃油车年产量由6963万辆增长至7478万辆,年均增速2%;新能源汽车(包括纯电动和混动)由77万辆增长至299万辆,年均增速47%,考虑内部零部件电子化带来的价值增量,我们判断车用半导体、PCB、继电器、连接器、被动器件、LED车灯的复合增速远快于2%的汽车市场平均增速(见下表)。其中我们重点考虑车用半导体部分,以功率半导体增量最为显著。我们认为传统电子制造企业将深度受益于汽车新能源化带来的电子零部件升级机遇。

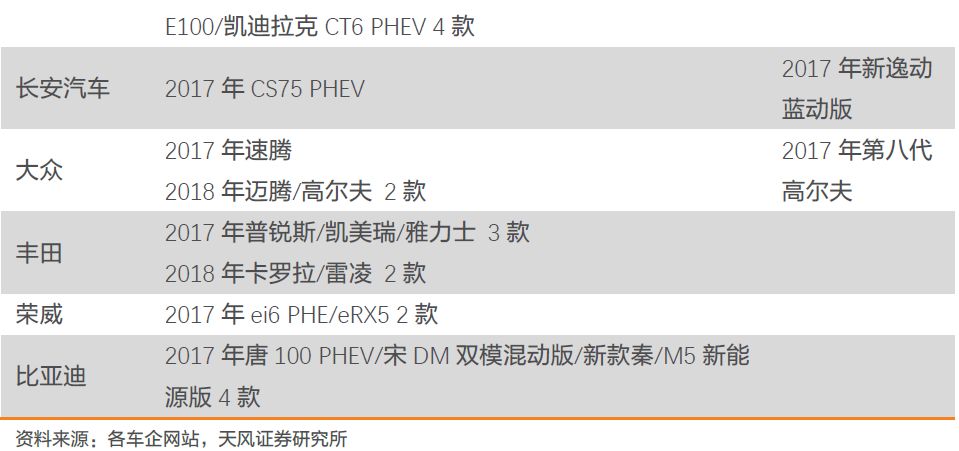

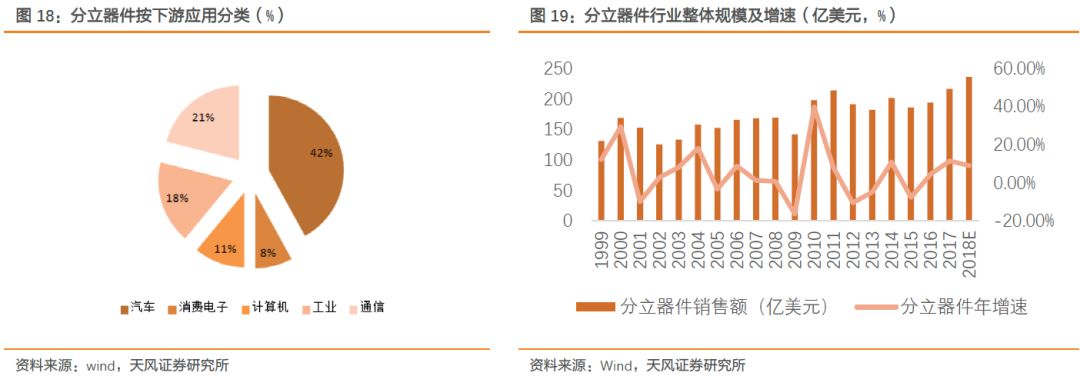

4.1. 功率半导体 4.1.1. 汽车用功率半导体——汽车电能转换和控制的核心部件 分立器件是重要的电子元器件,广泛应用在计算机、通信、消费电子、汽车电子、工控等领域。目前全球分立器件的市场规模在200亿美元左右,其中汽车领域占比约为42%,是最大的应用市场。 分立器件按照产品类型来分,包括半导体二极管、三极管、MOS、整流器、以及保护和滤波器件等。功率半导体器件是电能转换和控制的核心部件,设计成本小,通用性强,应用领域广,发展空间大。 随着汽车电子、电信通讯等市场的飞速发展,分立器件仍有广泛的应用前景和发展潜力。新的器件理论、新的器件结构将推动各种新型分立器件的发展。国际大型半导体公司仍在市场上处于优势稳定地位,业务稳定。同时中国半导体产业保持着持续、快速、稳定的发展。

汽车电子用分立器件主要集中在1)前装汽车动力总成和驱动。汽车作为封闭系统,内部的电力输出,需要通过功率器件的转化实现,和车上机械系统进行配合使用,实现所谓“机电结合”。尤其在以电力驱动马达的新能源汽车和混合动力汽车中,功率器件的重要性更为显著突出2)后装车载信息系统,是在汽车环境下能够独立使用的电子装置,和汽车本身的性能并无直接关系,这类电子产品具体包括汽车信息系统(行车电脑)、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。 [文章纠错] 文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到 你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。

GMT+8, 13-7-2025 09:28 , Processed in 0.282183 second(s), 23 queries . Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2013 Comsenz Inc. |

会员评价:

共0条 发表评论