【研报】史上最全的自动驾驶研究报告

自动驾驶是百年汽车工业史上又一次伟大的范式转移,将重新定义汽车产业规则。汽车的产品定义将不再是 「行走的精密仪器」

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

自动驾驶是百年汽车工业史上又一次伟大的范式转移,将重新定义汽车产业规则。汽车的产品定义将不再是 「行走的精密仪器」,也不只是一台「行走的计算机」,而是「行走的第三空间」;车厂的角色将从传统的汽车制造商向移动出行服务商转型。自动驾驶是产业发展的必然趋势,关乎时间、生命,是重塑未来出行生态的关键技术。2018 年下半年以来,全球自动驾驶产业现象级事件频发,商业化序幕已经拉开。 1.百年汽车史上又一次伟大的范式转移 1.1 重新定义汽车产业的游戏规则 汽车产业升级换代,自动驾驶独领风骚。直观理解,自动驾驶就是「机器替代驾驶员开车」,国内亦称之为智能网联汽车。与电动化、共享化相并列,自动驾驶(智能化+网联化)早已被产业界普遍认可为汽车产业未来发展的「新四化」趋势之一。 春江水暖鸭先知,从嗅觉灵敏的资本市场的表现来看,自动驾驶早已是汽车产业升级的绝对主角。代表目前全球最强自动驾驶实力的 Waymo(谷歌)尽管尚未产生正式的收入,已经被 Morgan Stanley 率先定价到了 1750 亿美元,远超传统车企代表通用、福特、电动化势力代表特斯拉以及共享出行代表 Uber 的估值。Morgan Stanley 对于自动驾驶的热捧绝非孤例,根据德国《经理人》杂志报道,大众集团 CEO Herbert Diess 曾计划以 1370 亿美元的报价参股 Waymo 10% 股份(提议最终未得到董事会支持而告终),产业资本对于自动驾驶的认可度和追捧可见一般。我们认为,自动驾驶独领风骚的背后原因在于——自动驾驶将是未来汽车产业游戏规则的定义者。

自动驾驶时代,汽车被重新定义。自动驾驶时代,汽车不再只是汽车,而是用户的第三空间。高等级自动驾驶意味着手、脚、眼和注意力将逐步被解放,从「机器辅助人开车」(L2)到「机器开车人辅助」(L3)、「机器开车」(L4/L5)意味着车主的生产力、时间的释放,汽车将不再是代步工具,用户在车内即可实现娱乐和办公,汽车有望进化成为家庭、办公场所之外的第三生活空间。从本质上来说,自动驾驶汽车不再是 「行走的精密仪器」,也不只是一台「行走的计算机」,而是「行走的第三空间」,汽车的产品形态将被重新定义,商业价值也将更多维度地展开(自动驾驶创造了新的消费经济和生产力市场——乘客经济,乘客在路上或消费,或工作,或娱乐,每一辆车都可以变成移动的商业地产)。

自动驾驶时代,车厂角色将重新定义。未来汽车可能分为两类,一类是有人驾驶的汽车,一类是移动服务汽车。传统的汽车制造商将逐步向移动出行服务商转型,为用户提供 Car as a Service 或者说是 Mobility as a Service(MaaS)的一站式出行服务。从用户角度来看,相对于私有车的模式,转向移动出行服务,可以充分利用路上的时间做自己的事;从车厂的角度来看,商业模式将从产权交易到使用权交易,即不再是一锤子买卖的整车销售,而是类似「手机流量套餐」一样,对用户的出行服务进行按需收费。从广义来看,未来出行服务需要具备三大要素:移动平台(车)、自动驾驶技术、用户服务入口。其中,自动驾驶将是关键技术,可以大幅度的降低出行服务平台的最大的运营成本项(司机的工资),直接决定了车企转型移动出行服务商的盈利潜力。

1.2 自动驾驶是汽车产业发展的必然趋势 依从第一性原理思考现有交通出行的困局,发展自动驾驶是破局之道。现在很多大城市每年汽车增长 20%,道路增长 1%,人、车、路间供需不平衡,消费者被车厂教育了都想买车,可车还是不够人用(限购限行,打车难),路不够车用(拥堵),车已经塞满了城市;另一方面,汽车又是使用率最低的工业品,城市不得不为 95% 时间闲置的汽车建造大量的停车场,车位比车贵。现有交通出行的困局的根源是因为——人、车、路,三者之间在特定时间段的供需矛盾,增加车、修路都是治标不治本的措施,即使是共享出行,也只解决了一半的问题。我们需要从底层创新上寻求现有交通出行问题解决之道。从第一性原理出发,唯有,也只有代表着更高效率的 MaaS(自动驾驶驱动)的普及,才能根本性地解决现有的交通出行困局。

自动驾驶关乎时间、关乎生命,将释放巨大的社会价值: 1)自动驾驶关乎生命。滴滴程维曾表示,理论上,机器比人更适合开车。人其实并不很适合开车,人类的可靠视距大概只有两三百米,但是激光雷达可以看到更远。人类只能看到前面 180° 的视角,看不到后面有车追尾,机器可以环顾 360°。人只能靠个体学习积累驾驶经验,用公里数换经验,但是机器可以 100 万辆车共享一个大脑,去学习沉淀经验。人类开车走复杂路段,是靠自己的经验控制方向盘,但是机器可以学习舒马赫怎样精准过弯。人类操纵汽车是靠手感,是靠脚踩下去的感觉,机器人可以精确到毫米、微米去控制机械。机器也不会疲劳驾驶、酒驾。在技术足够成熟的前提下,机器驾驶的综合安全性会比人类高一个量级,而这意味着全球每年死于交通事故的 125 万人死于道路交通事故的人员(WHO《2015 年全球道路安全现状报告》),有更多生命得到拯救。 2)自动驾驶关乎时间。罗振宇提出了「国民总时间」的概念,时间是最有价值、也是最稀缺的资源。在大部分人的一天 24 小时中,上下班通勤是逃不掉的固定时间支出,尤其是在地理尺度较大和职住问题严重的大城市,交通拥堵会令本已很长的通勤时间加倍延长。高德地图《2018 年度中国主要城市交通分析报告》显示,以北京为例,人均年拥堵时间高达 174 小时。按照拥堵损失=城市平均时薪*因拥堵造成的延时*人均全年通勤次数的计算公式,根据百度测算,国内每年因为交通拥堵大概会造成 GDP 的5 % 到 8% 的损失。自动驾驶时代,用户在车上的时间会被解放出来,这些时间都可以转化成生产力,释放巨大的经济价值。

在释放巨大社会价值的基础上,自动驾驶将激活、重塑和创造多个万亿级市场: 1)自动驾驶将激活汽车市场。智能、安全和人机共驾的新体验将重新激发人们换车的需求; 2)自动驾驶将重塑出行市场。MaaS 将解决如今困扰消费者和出行服务商的最大问题——司机成本和「坏人」风险。如果说当前的网约车只解决了出行需求的一半问题,那么未来自动驾驶出租车将是另一半问题的答案。此外,自动驾驶应用到商用场景,用机器替代日益高昂的人力成本,也将创造巨大价值; 3)自动驾驶将创造新的消费经济和生产力市场——乘客经济。这些时间,乘客在路上或消费,或工作,或娱乐,每一辆车都可以变成移动的商业地产。 更进一步,除了上述三个市场之外,自动驾驶技术的普及还会产生间接的二级效应,对能源、房地产、保险等行业都会产生深远而巨大的影响。

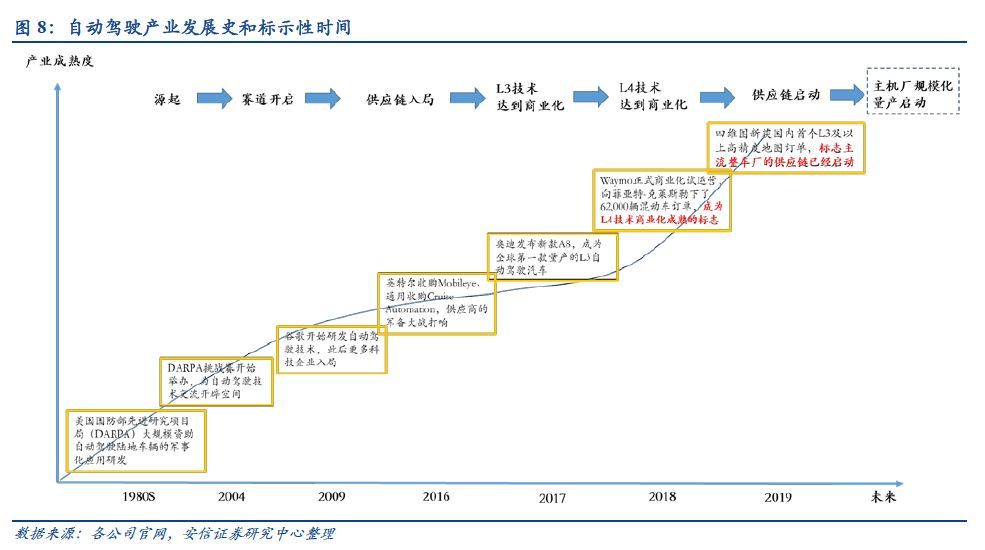

1.3 现象级事件频发,自动驾驶拉开商业化序幕 自动驾驶不再是梦想,主机厂规模化量产即将启动。回顾自动驾驶产业发展历史,大致可以分为如下阶段: 1)源起。自动驾驶技术的探索最早可以追溯到 1980 年,美国率先开启了自动驾驶汽车在军事领域的应用。美国的国防高级研究计划局(DARPA)和卡内基梅隆大学,分别以 「摄像头为主、其他传感器为辅」开发出不同的自动驾驶汽车的原型,并且在真实路况中展现出了令人信服的能力。2004 年开始,美国(DARPA)发布无人车挑战赛。时值 「第二次海湾战争」 刚刚开始,国防部注意到沙漠行动中的士兵伤亡,希望用无人驾驶来解决这一问题。DARPA 无人车挑战赛为自动驾驶技术交流开辟了空间和研究的土壤,为产业贡献了大量的人才。第一代的自动驾驶技术大牛,基本都是以 DARPA 无人车挑战赛为起点。 2)赛道开启。自动驾驶产业化的正式开启是从 2009 年拉开序幕,Google X 确立了多个登计划(Moonshot),旨在捕捉未来惠及全人类的核心技术。无人车项目在谷歌的资金支持下正式开启。随后,陆续有更多的科技巨头入场。 3)核心技术跨越式发展。自动驾驶技术经过多年打磨后,日趋成熟,绝大部分主流车企也宣布了自动驾驶的量产计划表。为了更好的捕捉自动驾驶技术衍生出来的需求,从芯片厂到 Tier1 开始了供应链整合之路。标志性的事件就是英特尔宣布以 153 亿美元收购 Mobileye(自动驾驶视觉芯片公司),并正式成立自动驾驶事业部。 4)技术得到商业化验证。2017、2018 年开始,自动驾驶技术得到商业化验证。车厂领跑者——奥迪首发了全球第一款 L3 级别的量产自动驾驶车辆;科技公司的领跑者——Waymo 在经过 10 年的测试和技术打磨之后,推出 Waymo One 的自动驾驶出租车服务,试水商业化运营,并在 18 年分别向捷豹、菲亚特-克莱斯勒下了 20000 量捷豹 5)供应链启动。随着车厂自动驾驶量产计划日益临近,前装供应链的「车轮」也已经率先启动,标志性的事件就是 2019 年年初,四维图新斩获国内首个 L3 及以上的高精度地图的主流车厂订单(宝马)。从 2019 年开始,到 2020、2021 年,根据全球主流车厂的计划表,将陆续开始有量产的自动驾驶车辆出炉,自动驾驶产业有望进入黄金发展期。

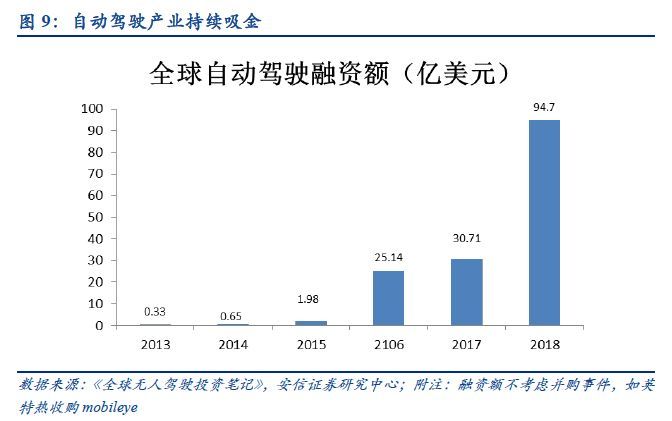

现象级事件频发,自动驾驶产业发展全面提速。 1)资金层面。自动驾驶在一级市场已经成为最火热的赛道,展现出超强的吸金能力,仅 2018 年就全球狂揽 94.7 亿美元的融资。充裕的资金资质将成为自动驾驶产业最好的助推器之一; 2)产业层面。科技巨头继续引领行业风向标;车厂相继争先宣布转型移动出行服务商(典型代表丰田、通用、大众),继续加码自动驾驶研发投入; 3)政策。全球政府为自动驾驶的合法化上路正紧锣密鼓的修订政策法规。日本政府近期通过了《道路运输车辆法》修正案,确保自动驾驶的合法性;国内方面,交通部部长李小鹏也在近期表示将力争在国家层面出台《自动驾驶发展指导意见》。 总体来看,自动驾驶产业生机勃勃,在资金、产业、政策的共振下,发展不断提速,快马加鞭纵情向前。

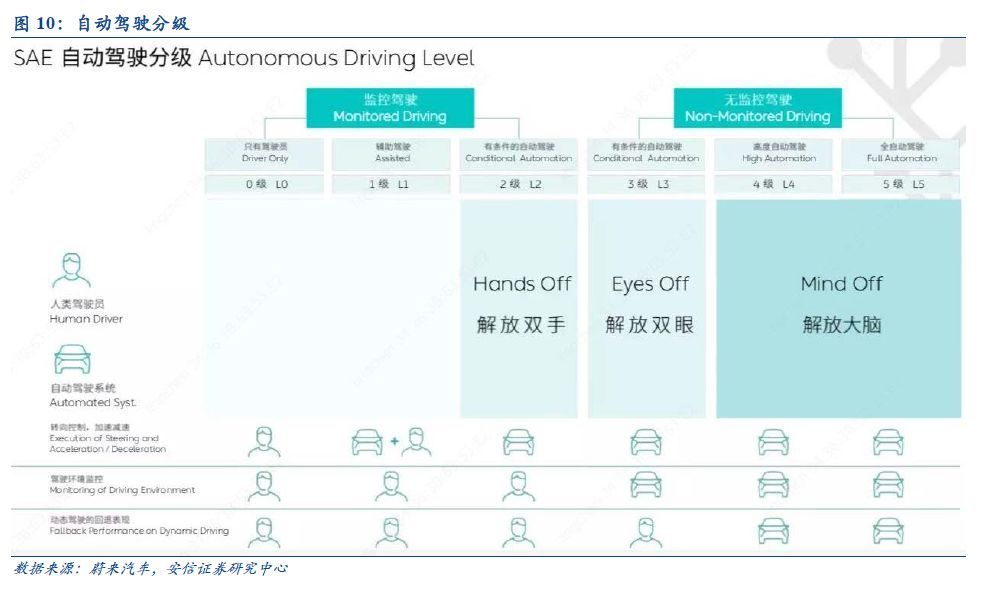

2. 自动驾驶概念定义——L3是分水岭 L3 将是自动驾驶技术的飞跃。对于自动驾驶技术和概念的定义,国际上通用的是美国 SAE 协会定义的标准。我们日常生活中接触的最多的仍然是 L2 级别的自动驾驶技术(以特斯拉 AutoPilot 为典型代表),本文所强调的自动驾驶是指 L3 及以上的高等级自动驾驶技术。 在自动驾驶技术分级中,L2 和 L3 是重要的分水岭,在 L2 及以下的自动驾驶技术仍然是辅助驾驶技术,尽管可以一定程度上解放双手(Hands Off),但是环境感知、接管仍然需要人来完成,即由人来进行驾驶环境的观察,并且在紧急情况下直接接管。而在 L3 级中,环境感知的工作将交由机器来完成,车主可以不用再关注路况,从而实现了车主双眼的解放(Eyes Off)。而 L4、L5 则带来自动驾驶终极的驾驶体验,在规定的使用范围内,车主可以完全实现双手脱离方向盘以及注意力的解放(Minds Off),被释放了手、脚、眼和注意力的人类,将能真正摆脱驾驶的羁绊,享受自由的移动生活。从实际应用价值来看,L3/L4 相对于辅助驾驶技术有质的提升,从「机器辅助人开车」(L2)到「机器开车人辅助」(L3),最终实现「机器开车」(L4/L5),L3 将成为是用户价值感受的临界点,将成为产业重要分水岭。

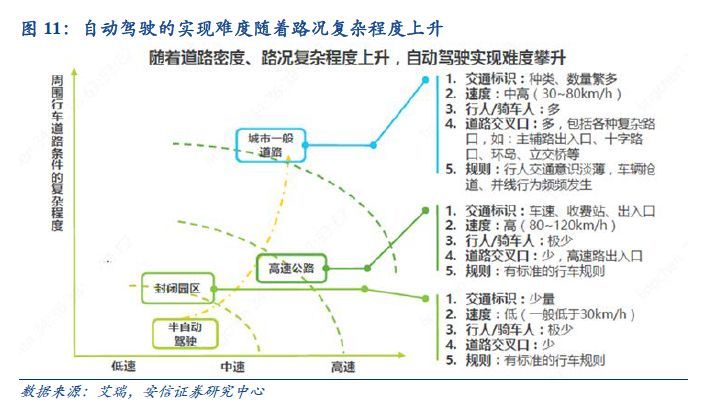

跟消费者普遍希望的「全能」所不同,自动驾驶技术是有应用场景和功能要求的。除了基础的分级之外,SAE 协会还给出了自动驾驶系统的重要设计维度:设计运行范围(ODD),即自动驾驶技术可以安全工作的环境,包括车辆自动驾驶时的速度、地形、路况、基础环境、交通情况、时段(白天、晚上)。以消费者最常见的量产自动驾驶系统——特斯拉 Autopilot 为例,虽然很多粉丝在城市环境试过 Autopilot,但官方给出的启用范围依然是高速公路和行车缓慢的路段,并对时速做出了限制。很显然,路况越复杂,自动驾驶的实现难度将越高。

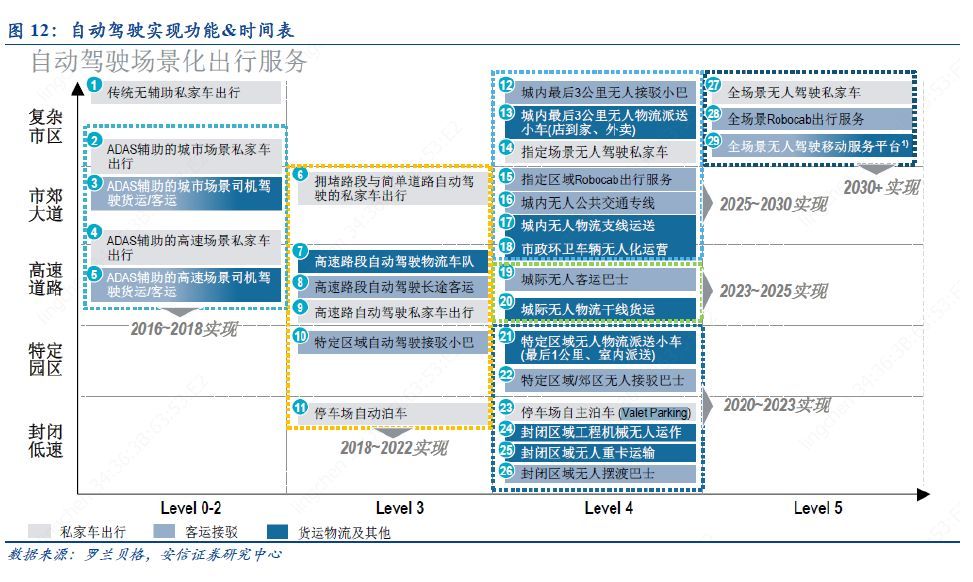

国内自动驾驶将渐进式落地。SAE 的自动驾驶分级是较为粗线条的,容易产生歧义。我们按照路况复杂程度进一步细化自动驾驶的功能定义,并对其落地时间进行预测。参考罗兰贝格的报告,我们整体上判断国内自动驾驶将以 L0-L5 的路线渐进式展开,主要落地应用场景将以私家车出行、共享客运接驳、货运物流为主,从低难度的区域(封闭低速路段)向高难度的区域(复杂城市道路)循序渐进地落地。2019 年,国内将在城市特定区域开放道路进行自动驾驶车辆测试,并有望在部分高速公路允许 L3 自动驾驶。到 2025 年城市特定区域 L4、L5 自动驾驶有望开放,自动驾驶将步入分区域推进的新阶段。而 2025 年之后,才会逐步放开自动驾驶区域限制,从限定场景逐步拓展到全场景。

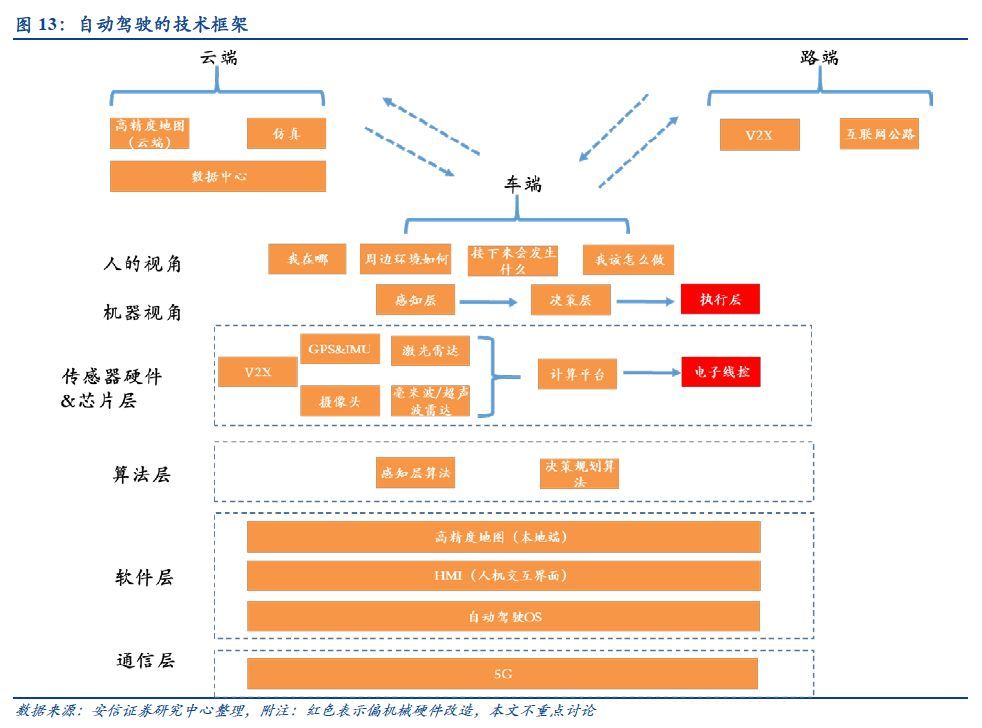

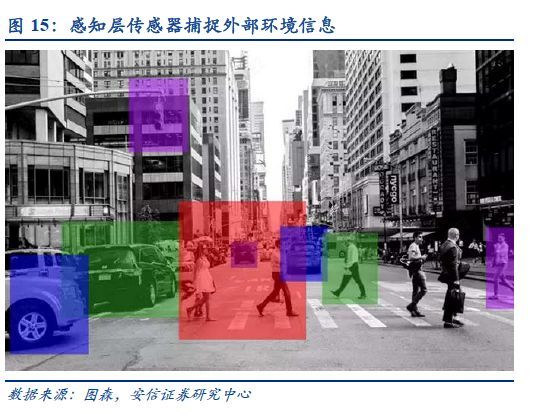

3.技术:5G+AI打通自动驾驶「任督二脉」 3.1 自动驾驶技术框架概述 单车智能的三大核心环节——感知层、决策层和执行层。狭义的理解,从单车智能的角度,自动驾驶技术的本质就是用机器视角去模拟人类驾驶员的行为,其技术框架可以分为三个环节:感知层、决策层和执行层。感知层解决的是「我在哪?」、「周边环境如何?」的问题;决策层则要判断「周边环境接下来要发生什么变化」、「我该怎么做」;执行层则是偏机械控制,将机器的决策转换为实际的车辆行为。根据上述三个环节的分析框架,自动驾驶技术实现的基本原理是:感知层的各类硬件传感器捕捉车辆的位置信息以及外部环境(行人、车辆)信息。决策层的大脑(计算平台+算法)基于感知层输入的信息进行环境建模(预判行人、车辆的行为),形成对全局的理解并作出决策判断,发出车辆执行的信号指令(加速、超车、减速、刹车等)。最后执行层将决策层的信号转换为汽车的动作行为(转向、刹车、加速)。鉴于高等级自动驾驶是极为复杂的系统性工程,其技术方案尚未完全定型,无论传统车厂、Tier1 还是互联网科技企业,对于高等级自动驾驶均有自己的技术路线,我们将在后续章节详细分析自动驾驶技术框架下不同模块的作用和技术趋势。 「车」、「云」、「路」协同进化是产业发展趋势。广义的理解,在单车智能技术路线的基础上,未来整个自动驾驶的技术体系将是「车端」、「云端」、「路端」同步升级发展。

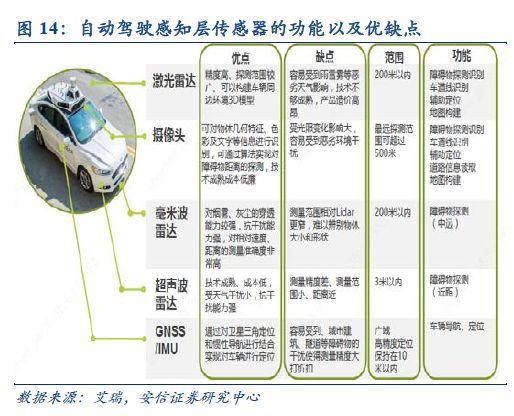

3.2 解构自动驾驶核心技术模块 3.2.1 自动驾驶感知层传感器 3.2.1.1 自动驾驶感知层传感器的定义和分类 感知层传感器是自动驾驶车辆所有数据的输入源。根据不同的目标功能,自动驾驶汽车搭载的传感器类型一般分为两类——环境感知传感器和车辆运动传感器。环境感知传感器主要包括摄像头、毫米波雷达、超声波传感器、激光雷达以及 GPS& 惯导组合等,环境感知传感器类似于人的视觉和听觉,帮助自动驾驶车辆做外部环境的建模;车辆运动传感器(高精度定位模块),主要包括 GNSS、IMU、速度传感器等,提供车辆的位置信息、速度、姿态等信息。目前自动驾驶需要依赖不同的传感器来收集信息,尚不具有一个具备所有感知功能于一身的「万能」传感器。不同传感器所发挥的功能各不相同,在不同场景中各自发挥自身优势,难以相互替代。

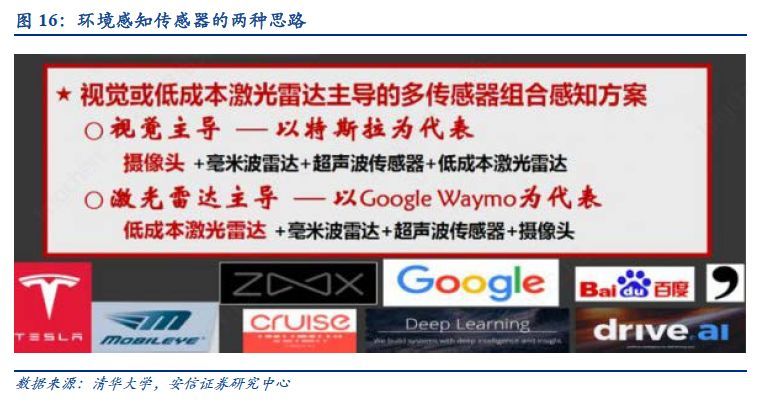

3.2.1.2 环境感知传感器的发展趋势 环境感知传感器的技术方案主要可以分为视觉主导和激光雷达主导。1)视觉主导的方案:摄像头(主导)+毫米波雷达+超声波雷达+低成本激光雷达,典型的车厂是特斯拉。特斯拉最为激进,创始人马斯克坚持在其方案中不加入激光雷达;2)激光雷达主导的方案:低成本激光雷达(主导)+毫米波雷达+超声波传感器+摄像头,典型的代表是 Google Waymo。目前,谷歌 Waymo 自己组建团队研发激光雷达的硬件,把成本削减了 90% 以上,基本上是 7000 美金左右,同时也已经在美国凤凰城地区进行商业化的试运营。

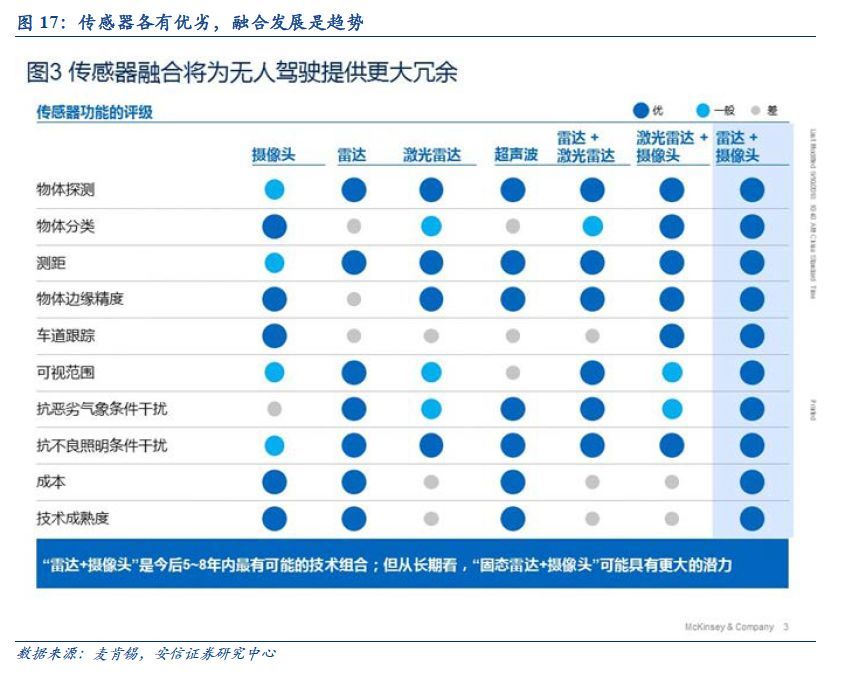

传感器各有优劣势,技术方向的最终定型取决于技术的发展速度以及部件成本的价格曲线。 1)摄像头——非常适用于物体分类。摄像头视觉属于被动视觉,受环境光照的影响较大,但成本低。摄像头生成的数据,人就能看懂,不过其测距能力堪忧。摄像头非常适用于物体分类。 2)雷达——在探测范围和应对恶劣天气方面占优势。在探测距离上优势巨大,也不怕天气影响,但不善于识别物体分辨率。 3)激光雷达——优势在于障碍物检测。激光雷达是主动视觉,和摄像头这类被动传感器相比,激光雷达可以主动探测周围环境,即使在夜间仍能准确地检测障碍物。因为激光光束更加聚拢,所以比毫米波雷达拥有更高的探测精度。但激光雷达现阶段的成本较高。总体来看,为了更好的安全冗余,各类传感器的融合是技术路线的必由之路,而最终技术方向的定型取决于技术的发展速度以及部件成本的价格。

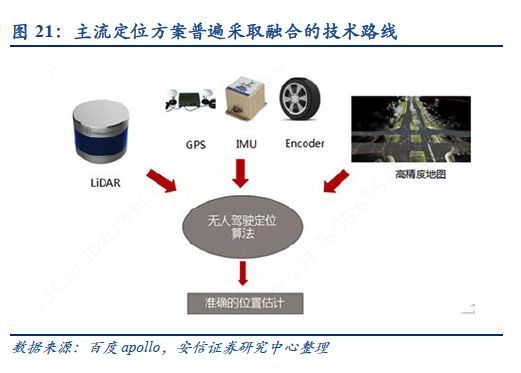

3.2.1.3 高精度定位传感器的发展趋势 高精度定位模块是自动驾驶的标配。要实现车辆的自动驾驶,就要解决在哪里(即刻位置)、要去哪里(目标位置)的问题,因此高精度定位传感器(厘米级精度)模块需要应用于 L3 以上自动驾驶。

按照不同的定位实现技术,高精度定位可以分为三类。第一类,基于信号的定位,代表就是GNSS 定位,即全球导航卫星系统;第二类,航迹推算,依靠 IMU(惯性测量单元)等,根据上一时刻的位置和方位推断现在的位置和方位;第三类是环境特征匹配,基于激光雷达的定位,用观测到的特征和数据库中的特征和存储的特征进行匹配,得到现在车的位置和姿态。观察目前产业的主流方案,普遍采取融合的形式,大体上有: 1)基于 GPS 和惯性传感器的传感器融合; 2)基于激光雷达点云与高精地图的匹配; 3)基于计算机视觉技术的道路特征识别,GPS 卫星定位为辅助的形式。

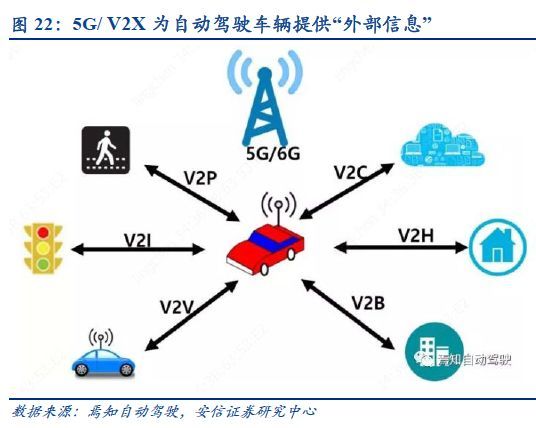

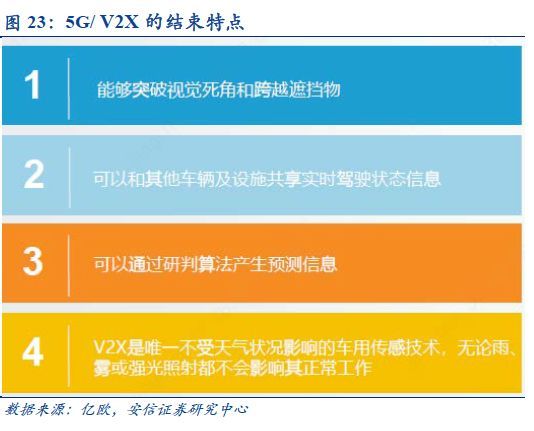

3.2.1.4 5G/ V2X技术为自动驾驶打通外部「大脑」 5G/ V2X 技术为自动驾驶打通外部「大脑」。车联网 V2X 就是把车连到网或者把车连成网,包括汽车对汽车(V2V)、汽车对基础设施(V2I)、汽车对互联网(V2N)和汽车对行人(V2P)。通过 V2X 网络,相当于自动驾驶打通外「大脑」,提供了丰富、及时的「外部信息」输入,能够有效弥补单车智能的感知盲点。可以说,V2X 是自动驾驶加速剂,能够有效补充单车智能的技术、加速反应效率。5G 网络具备低时延、高吞吐、高可靠的特性,大大提升了 V2X 传输信息的丰富性和及时性,也提高了 V2X 传感器的技术价值。

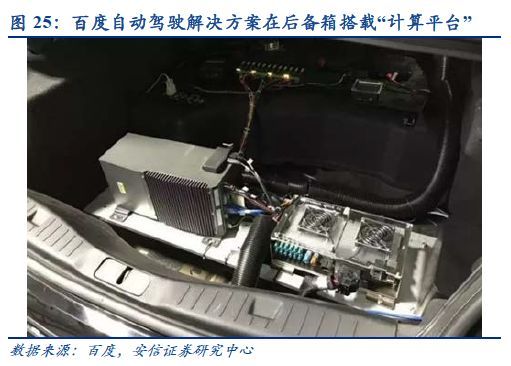

3.2.2 计算平台(主控芯片) 3.2.2.1 高等级自动驾驶的本质是AI计算问题,车载计算平台是刚需 自动驾驶就是「四个轮子上的数据中心」,车载计算平台成为刚需。随着汽车自动驾驶程度的提高,汽车自身所产生的数据量将越来越庞大。根据英特尔 CEO 测算,假设一辆自动驾驶汽车配置了 GPS、摄像头、雷达和激光雷达等传感器,则上述一辆自动驾驶汽车每天将产生约 4000GB 待处理的传感器数据。不夸张的讲,自动驾驶就是「四个轮子上的数据中心」,而如何使自动驾驶汽车能够实时处理如此海量的数据,并在提炼出的信息基础上得出合乎逻辑且形成安全驾驶行为的决策,需要强大的计算能力做支持。考虑到自动驾驶对延迟要求很高,传统的云计算面临着延迟明显、连接不稳定等问题,这意味着一个强大的车载计算平台(芯片)成为了刚需。事实上,如果我们打开现阶段展示的自动驾驶测试汽车的后备箱,会明显发现其与传统汽车的不同之处,都会装载一个「计算平台」,用于处理传感器输入的信号数据并输出决策及控制信号。

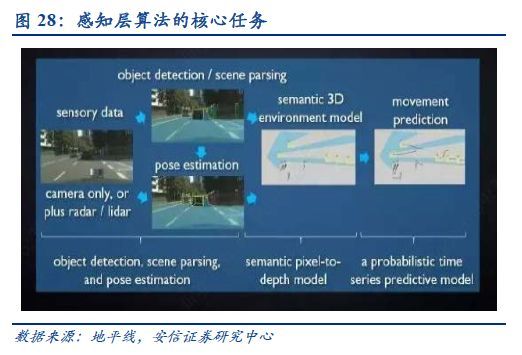

高等级自动驾驶的本质是 AI 计算问题,车载计算平台的计算力需求至少在 20T 以上。从最终实现的功能来看,计算平台在自动驾驶中主要负责解决两个主要问题: 1)处理输入的信号(雷达、激光雷达、摄像头等); 2)做出决策判断、给出控制信号:该加速还是刹车?该左转还是右转? 英伟达 CEO 黄仁勋的观点是「自动驾驶本质是 AI 计算问题,需求的计算力取决于希望实现的功能」,其认为自动驾驶汽车需要对周边的环境进行判断之后还作出决策,到底要采取什么样的行动,本质上是一个 AI 计算的问题,车上必须配备一台 AI 超级处理器,然后基于 AI 算法能够进行认知、推理以及驾驶。根据国内领先的自动驾驶芯片设计初创公司地平线的观点,要实现 L3 级的自动驾驶起码需要 20 个 teraflops(每秒万亿次浮点运算)以上的的计算力级别,而在 L4 级、L5 级,计算力的要求将继续指数级上升。

3.2.2.2 算法和芯片协同设计是计算平台的重要发展趋势 自动驾驶计算平台演进方向——芯片+算法协同设计。目前运用于自动驾驶的芯片架构主要有 4 种:CPU、GPU、FPGA(现场可编程门阵列)和 ASIC(专用集成电路)。从应用性能、单位功耗、性价比、成本等多维度分析,ASIC 架构具备相当优势。参考我们之前发布的行业报告《芯际争霸—人工智能芯片研发攻略》的观点,未来芯片有望迎来全新的设计模式——应用场景决定算法,算法定义芯片。如果说过去是算法根据芯片进行优化设计的时代(通用 CPU+算法),现在则是算法和芯片协同设计的时代(专用芯片 ASIC+算法),这一定程度上称得上是「AI时代的新摩尔定律」。具体而言,自动驾驶核心计算平台的研发路径将是根据应用场景需求,设计算法模型,在大数据情况下做充分验证,待模型成熟以后,再开发一个芯片架构去实现,该芯片并不是通用的处理器,而是针对应用场景,跟算法协同设计的人工智能算法芯片。根据业界预估,相比于通用的设计思路,算法定义的芯片将至少有三个数量级的效率提升。

文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到 你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。 推荐阅读相关阅读:其它文章:最新文章论坛新贴

GMT+8, 11-2-2026 14:42 , Processed in 0.314627 second(s), 25 queries . Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2013 Comsenz Inc.

积分 0, 距离下一级还需 积分

|

会员评价:

共0条 发表评论