明明效率高 双离合为何总过热?

作者:Y车评网 双离合变速箱是一台“高级手动挡”,不论是齿轮还是离合器的传递效率都很高,那为什么还经常听到双离合变速箱陷入“过热”事故?

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

变速箱系列,终于来到“双离合”篇章了。之前还铺垫了两篇《老老实实踩离合 手动挡换挡过程全解》和《自动挡该选离合器还是液力变矩器》,为的就是简化双离合的技术难点。前方道路已经铺平,今天多讨论,少烧脑。

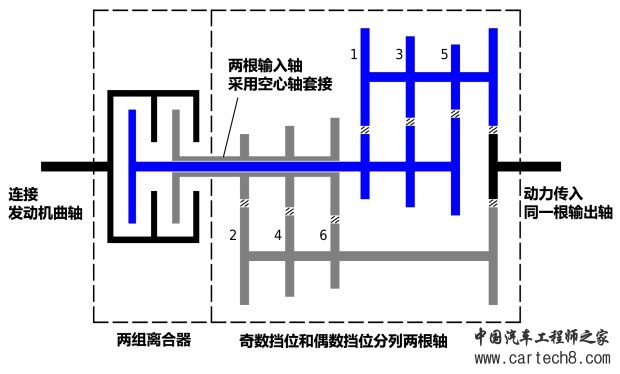

双离合之所以会有这些优点,其最大原因就在于这个“双”。双离合变速箱将档位数按照奇偶挡位分成两组,分别通过一个独立的传动轴,连接到一个离合器上。以7档双离合为例,通常将1、3、5、7档与1号离合器相连,2、4、6档与2号离合器相连。

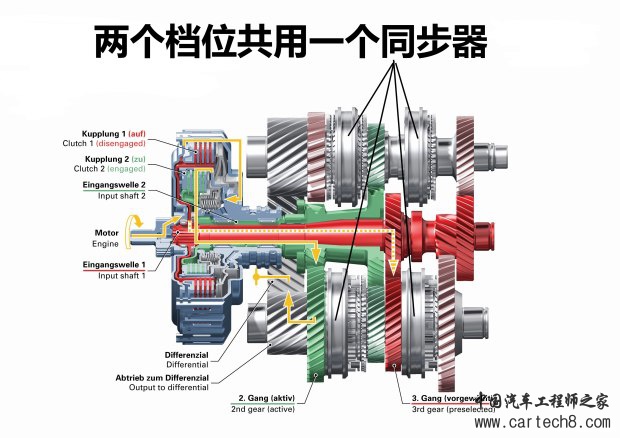

有人将双离合变速箱归类成“高级手动挡”,其确实有几分道理。之前在《手动挡》文章里面说到过,手动挡齿轮并不与传动轴结合,而是通过同步器再与传动轴结合。双离合变速箱也是通过这种方式传递动力,不过也正是因为“双”,双离合可以同时有两组同步器结合。而手动挡换挡时的“两次同步”,也就成了“2+1次同步”。

继续举个例子,首先车辆处于静止状态,两个离合器都处于“分离”状态。首先1档结合器结合,完成“第一次同步”,此时车轮和1档齿轮保持同步“旋转”(车辆静止即为0转速)。第二步,1号离合器结合,完成“第二次同步”,此时发动机、1号离合器、1档齿轮、车轮全部同步旋转,直到这里,双离合的换挡过程和手动挡是一样的,只不过是由电脑控制。而双离合的优势,就在于后面的“+1次同步”。车辆正在处于1档行驶时,2档同步器提前完成换挡同步,也就是说,换挡“二次同步”的第一次同步,被提前完成了。虽然车辆处于1档状态,但是发动机、1号离合器、1档齿轮、2档齿轮,车轮都在保持同步运转。升档的过程,从“二次同步”,变成了“离合器切换同步”。虽然换挡步骤并没有减少,但是打了一个很好的“时间差”,将“第一次同步”时机提前,从而加快了变速箱整体换挡过程。

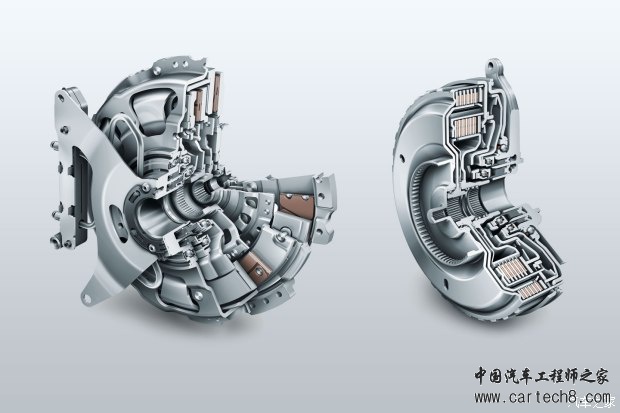

看到这里,有一些人估计已经看出来了,双离合的换挡节奏并不对称,通常更加倾向于“升档”(除了已经升到了最高档)。而遇到需要降档的时候,双离合得先分离高档同步器,重新与低档位同步器进行“第一次同步”,再切换离合器,所以双离合变速箱的降档过程会普遍比升档过程慢。除此以外,双离合也不善于跳档,升降档只能依次升降档,所以现在也有不少传统AT自动变速箱用跳档的优势来“回击”双离合。 回到标题提出的问题,双离合变速箱是一台“高级手动挡”,不论是齿轮还是离合器的传递效率都很高,那为什么还经常听到双离合变速箱陷入“过热”事故,甚至还有不少厂商升级换代时,使用“湿式”的方法,通过加强散热来改善过热情况。到底为什么?传递效率那么高,还会有高发热呢?

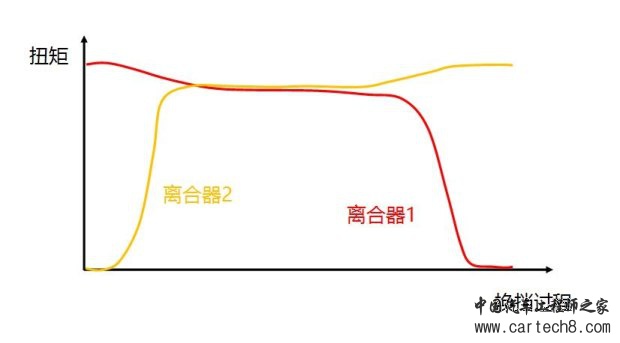

之前在变速箱系列第一篇《多档位》的时候就提出过一个悖论,换挡速度越快,越容易产生顿挫。而实际情况是,双离合变速箱普遍换挡要比其它变速箱要快不少,但是顿挫的提升并没太多,甚至有些优秀的双离合,仅在低档位稍有顿挫。 开手动挡的司机们肯定知道“半离合”这回事,不管是起步还是换挡,松离合漆踏板都不能松快了,否则熄火啊顿挫啊,各种问题都来了。对于双离合变速箱,内部也适用“半离合”这种特殊情况,而且更为特殊的是,双离合变速箱换挡的时候,两个离合器片都需要半离合。比如变速箱从1档升2档的过程中,1档2档同步器都完全结合,而且两个离合器也都处于半离合状态,目的就是为了减轻换挡冲击。但是其带来的问题,就是发热。两个档位的齿轮比不一样,离合器转速肯定也不一样,两边都半离合就像拔河一样,都在受力、摩擦、发热。尤其是车辆处于蠕行状态时,电脑会更加倾向延长半离合过程,来减轻顿挫,但也会带来更多发热。

之前大众面对双离合缺陷时狡辩说,是因为中国路况太差,大量堵车低速行驶才引发DSG变速箱故障。这个说法有几分道理,但也仅限于此了。没有针对市场做定制优化,依然是大众的过失。技术问题技术解决,打口水战真不是好套路。 那么文章最后,来回答一下大家最关心的问题,搭载双离合的车,能买么? 虽然双离合的概念很早就被提出,但生产出第一台正儿八经的变速箱,却过了数十年,足以说明这东西本身够难够复杂,不论是优化结构还是细微调校,都需要工程师们花费大量心血。超跑超豪暂且不议,法拉利、保时捷的双离合我当然敢买,不论技术投入还是做工用料都有保障。而说到民用汽车领域,虽然表面看上去双离合是“百花齐放”,但用“良莠不齐”形容才更为恰当。以现在的技术水平来说,尝鲜可以,但还没到手动挡那般完全放心随便用的境界,大家衡量一下具体车型变速箱的口碑可靠程度和自己的承受能力再做判断。 |

文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到

你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。

会员评价:

共0条 发表评论