从比亚迪平台技术看汽车平台技术趋势

从比亚迪平台技术看汽车平台技术趋势

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

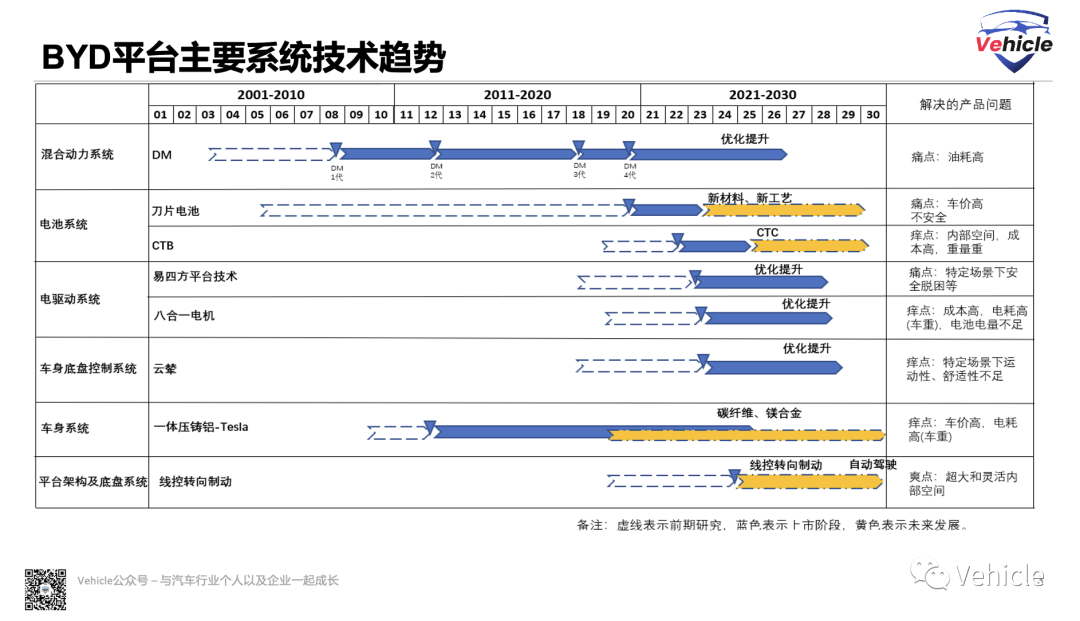

比亚迪销量从2008年的17万台提升到2022年的186万台,并在2023年喊出冲击400万台销量的宏伟目标,将一众欧美日合资品牌吓得够呛。当然比亚迪褒贬不一的供应链垂直整合能力是其致胜的法宝,但比亚迪自从2008年在F3上推出第一代DM混动系统后陆续推出了刀片电池、CTB、易四方、云辇、八合一电机等核心技术,显著提升了产品竞争力,比亚迪这些关键技术在销量增长上也起到了至关重要的作用,那么本文将:

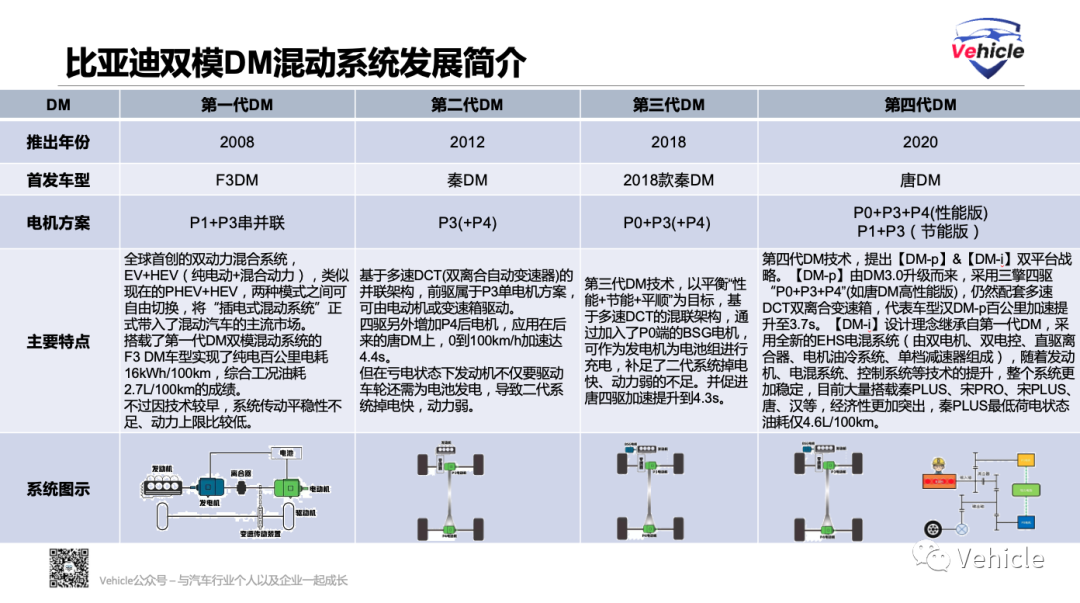

1,DM双模动力比亚迪各阶段DM系统,为BYD众多车型提高产品竞争力起到了至关重要的作用,特别是在降低油耗、提升里程方面,将四代DM系统主要信息和特点整理如下:  2,刀片电池:刀片电池(The blade battery)于2020年3月29日发布,采用磷酸铁锂材料体系,首搭“汉”车型。为了在车身底部空间有限的情况下,进一步提升电池包的容量, 比亚迪把电芯以阵列方式直接装到电池包壳体内(省略了把电芯组装成模组这一步)。这种设计能够在保持电池包强度的前提下省去了横梁、纵梁以及各种螺栓等附件,从而提升电池包壳体内部的空间利用率,实现电池包总容量和能量密度的提升。同时结合刀片电芯和蜂窝结构的特点,刀片电池具备超级安全、超级强度、续航高、寿命长、适配车型多的特点。续航方面,大幅提高了电芯体积利用率,可以达到60%,以比亚迪汉为例,电池能量可做到85kWh,续航里程突破600km 。在安全方面,通过了电池安全测试领域的最高要求-针刺测试,并通过七重安全维度测试,涵盖内部短路、外部短路、过充、碰撞、高压、连接以及危险气体,强度方面,成功挑战了极端强度测试-46吨重卡碾压测试,具备挤压不起火、不爆炸特性;寿命上,满足充放电3000次以上,满足车辆行驶全生命周期需求。适配车型上,刀片电芯可以通过调整电芯容纳腔数量、排布数量和是否组成模组来适配众多规格的车型,以满足企业的整体战略。另外相对于三元锂,成本优势也比较明显。不过在低温性能上,下限为-20℃时,电量会衰减到60%-70%,较三元锂差。 3,CTB比亚迪在2022年5月20日,海豹首搭CTB上市。为了提升电量,CTB技术将电池包上盖与传统结构的车身底板集成,构成上盖、电池、托盘的整车三明治结构,将原来的底壳-电芯-上盖“电池三明治”,调整为底壳-电芯-车身,成为新“三明治”。能量上,动力电池的系统体积利用率从60%提升至66%,系统能量密度提升了10%。整车扭转刚度上,有显著提升,以海豹为例,其车身扭转刚度达到了40500N·m/°,不仅使整车安全性提升,也让车辆的操控响应更加灵活。在几何空间上,可以去掉原来需要的电池与车身的间隙,并减少一层车身地板,总体上可以为整车贡献约10mm的垂向空间,以此降低质心。当然能相应地降低重量和成本。不过在维修性上,需要非常注意电池与车身之间的密封质量。 4,易四方比亚迪在2023年1月5日,发布了带易四方平台技术的仰望U8,一套融合感知、控制和执行的分布式四电驱系统。结构上,前后桥各有两个电机,同一车桥上的两部电机通过各自的减速器将动力传到车轮,每个电机独立控制车轮运动,实现轮间动力完全解耦。电机均有独立的控制器,采用800V+SiC技术,将系统效率提升到97.7%。感知方面,结合雷达、摄像头等智能驾驶传感数据实现对车辆运动状态不间断的全方位感知,从而为后续的决策、执行环节提供感知数据。控制环节,搭载“中央控制单元+动力、车身和底盘三域控制器”协同的电子电气架构,中央控制器与各域间通过以太网联接,实时互通感知信息和控制策略,实现四轮精准和多样化独立控制。这使得车辆可以解决日常行驶中容易出现的爆胎、雪地打滑等重大风险,以及实现原地掉头功能。 5,八合一电机2023年4月6日,比亚迪搭载全球首款八合一电驱总成的海豚上市,此电驱集成了驱动电机、减速器、驱动电机控制器、高低压直流转换器(DCDC)、双向车载充电器(OBC)、高压配电箱(PDU)、电池管理器(BMS)、整车控制器(VCU)八大模块。系统的功率密度相对于三合一的系统提升了20%,重量和体积分别降低了10%,系统综合效率高达89%。其中,驱动电机:采用发卡扁线永磁同步电机、超薄硅钢片,电机功率提升40%,最高效率97.5%,且能够平台化覆盖70-270kw。减速机械机构:应用低摩擦轴承,导油式结构,提升润滑效果且降低搅油损失,齿轮精细设计降低齿轮滑移损耗,同时首次应用低粘度油品,传动最高效率97.6%。电机控制器:VCU、BMS、MCU(含DCDC、OBC、PDU配电升压类)深度集成,电控系统响应时间缩短90%。同时节省大量高压线束,模块体积缩小40%。6,云辇2023年4月10日,比亚迪正式发布行业首个新能源专属智能车身控制系统云辇,在电动化的基础上,强化了感知和决策能力,实现对车身的全方位的智能控制。在安全性方面,云辇能够有效抑制车身姿态变化,极大降低车辆侧翻风险,减少驾乘人员坐姿位移。同时云辇系统还可以在雪地、泥地、水域等复杂路况下,有效保护车身,避免因地形造成的整车磕碰损伤,确保整车安全性和稳定性,实现对人和车的双重保护。云辇产品矩阵包含云辇-C、云辇-A、云辇-P、云辇-X等产品:

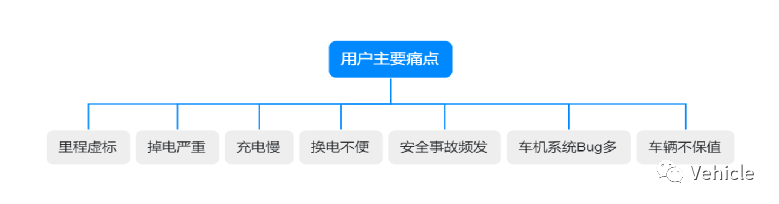

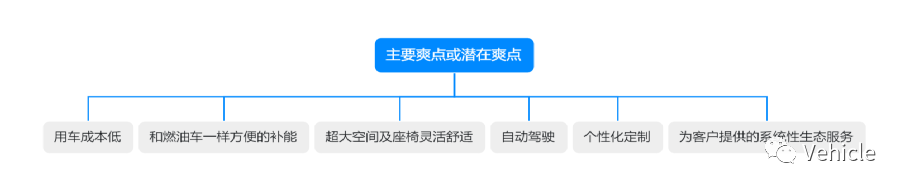

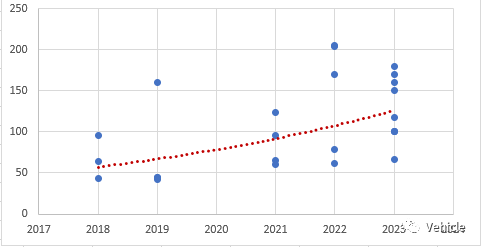

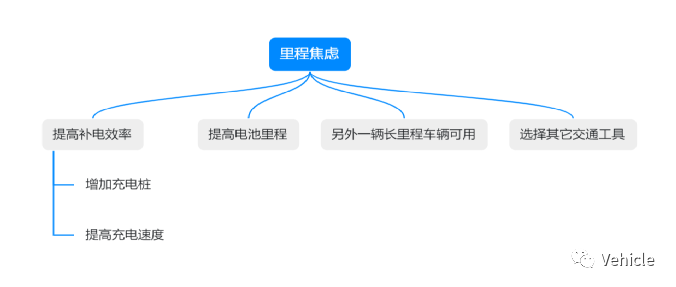

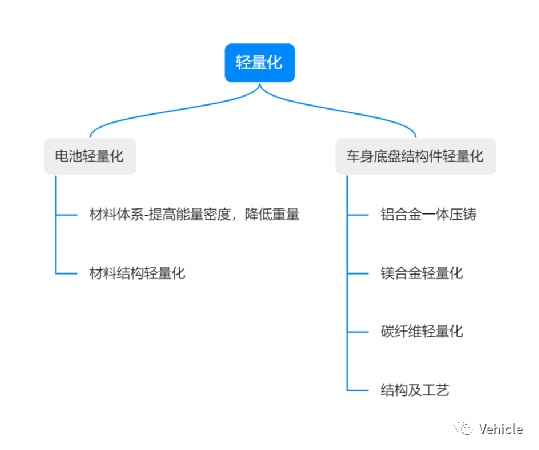

首先看看当前汽车市场客户端的几个重要痛点,根据2023经济观察报联合腾讯汽车进行的新能源汽车消费调查来看,其中几个主要的痛点都在里程、补能方面,因此充电和电池系统仍然是解决痛点的关键系统。  2023经济观察报联合腾讯汽车新能源汽车消费调查痛点 同时反向对客户爽点(有需求,并且能被即时满足)进行补充,个人认为如下几点是客户比较容易感知的爽点。平台架构各系统对用车成本、补能、超大空间及座椅灵活舒适、自动驾驶都有重要的影响。因本文仅针对平台部分研讨,非平台部分另行分析,下面就从平台各关键系统进行推测。  1,混动系统比亚迪DM混动系统解决了油耗高的产品痛点,并有效地提高了车辆的续航里程,让顾客无里程焦虑问题。结合成本不高的PHEV电池(自研磷酸铁锂),也能很好的满足短途用电工况,节约用车成本。基于比亚迪先后尝试了串并联等各种方式,现在这套混动系统已经比较完善,现在的DM第四代(DM-i和DM-p)也可以充分满足节能和运动(非独立四驱)两个方面的顾客需求,个人理解这套系统后期比亚迪主要是优化提升。至于特殊运动需求的车型,比如极致越野,比亚迪会采用易四分的独立四驱系统。行业内,对于传统主机厂,也基本都拥有自己的插混系统,根据自己的系统进行规划提升,随着这几年PHEV的纯电里程的提升,根据对中国市场25个各品牌PHEV车辆WLTC里程(纯电部分)趋势分析来看,2023年上市的里程平均为127km,其中中国品牌平均为146km。个人认为新上市车型150到200km是一个比较理想的纯电里程范围,对普通的上下班一族是正好合适的纯电里程,同时用于长途出行也没有旅程焦虑的痛点。对于没有混动系统的新能源企业,基于这套系统的复杂性,建议采用与有混动系统的企业合作,或加大纯电车型里程的方式来避免巨大的投资和技术风险。当然采用增程这种折中的混动系统也可以,技术系统相对没有那么复杂。如果开发混动系统,从市场销量来看,基于电驱动车辆的加速性已经足够满足中国消费者的驾驶需求,大部分客户还是购买DM-i这种类型的混动车辆,各厂家可以优先考虑这种混联架构,足够平衡的"性能+节能+平顺"。  中国市场主流PHEV车辆WLTC趋势分析2,电池系统比亚迪基于刀片电池(磷酸铁锂体系)在成本(痛点)、安全(痛点)方面的优势,在混动和EV紧凑车市场具有较高的竞争力,并结合其强大的自研能力,即使在打价格战的情况下,比亚迪也能应对,个人预计比亚迪会在混动和EV紧凑车市场坚持此电池,并继续优化电池系统,结合CTB等其它系统释放的电池空间,进一步提升电池电量,以弥补磷酸铁锂电池能量密度不足的问题。另外在EV高端车领域,为解决里程焦虑(痛点)和低温性能问题,比亚迪预计也会推出其它材料体系的电池,比如三元锂、固态电池等。行业内,如果要解决里程焦虑问题,主要有如下几个解决途径,针对电池系统,个人认为纯电里程和补能能力接近或达到普通燃油车的水平,能有效地解决大部分人长途里程焦虑的问题(当然如果出行目的仅是日常短途代步,普通里程即可满足)。  根据统计,到2022年底,中国加油枪约128万个,充电枪521万个,考虑到当前充电的补能效率严重低于加油,即使以后都能进行30分钟快充,也需要约2000万个充电枪才能与加油效率持平,但短期内补电效率还无法解决里程焦虑的问题。因此在电池里程方面,个人建议电动车达到600km左右的实际使用里程是一个比较合适的里程,也是一个人每天比较合适的驾驶里程,并尽量避开节假日高速上补能,而在终点补能。但现在大部分车辆的实际使用里程无法达到,特别是在低温天气下,根据电动车辆国家工程研究中心的研究,比较适宜的温度下里程可信度(相对于官方宣传里程)约0.85上下,即衰减约15%。较热的天气,可信度约0.8,衰减约20%。北方寒冷季节,里程可信度约0.6-0.7,衰减约30%-40%,温度越低衰减越厉害。就以置信度0.8来算,600km实际使用里程,电池可用里程需要达到750km,考虑到电量预留和电池特性,普遍性电池里程要达到780km,才能满足大部分地区需求。

复杂的点线面体 |

文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到

你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。

会员评价:

共0条 发表评论