吉利帝豪安全气囊低速25码燃爆谁的错?

作者:图说汽车 在安全气囊系统还没有智能到低速碰撞不会展开之前,我们需要做的是严格按照安全说明书行事,不要在安全气囊展开的位置放置其他物品并正确使用安全带。

以下为文章全文:(本站微信公共账号:cartech8)

汽车零部件采购、销售通信录 填写你的培训需求,我们帮你找 招募汽车专业培训老师

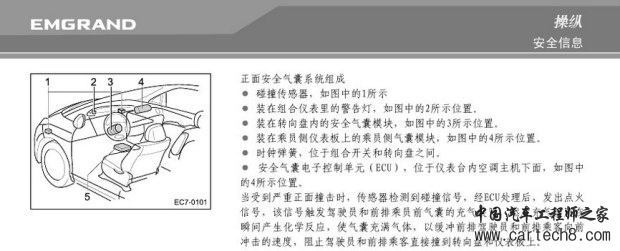

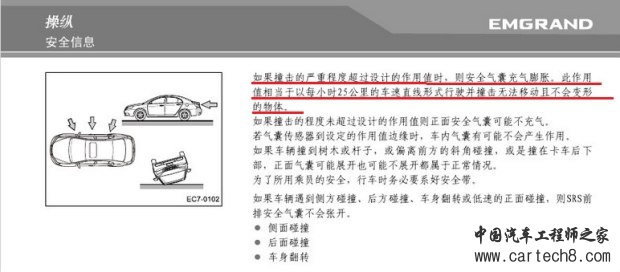

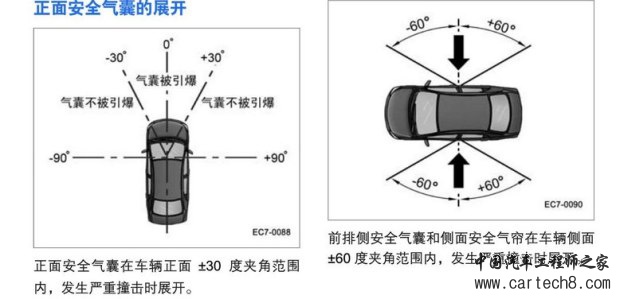

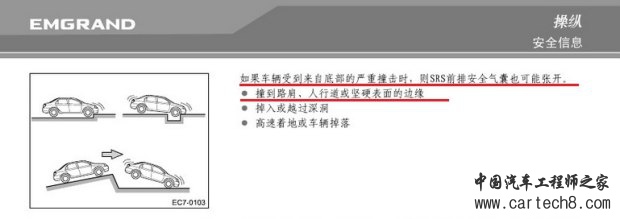

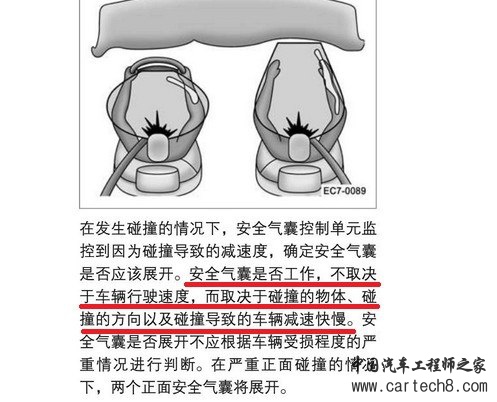

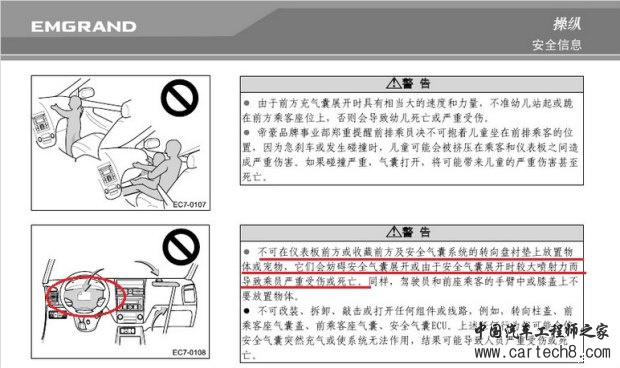

近日有网帖和新闻曝光称,温州某帝豪车主因安全气囊突然弹出造成其左眼永久失明,网帖曝光后引起了广泛关注与讨论:通常情况下,安全气囊只会在汽车以30km/h以上时速撞上位于汽车正前方左右60°之间的固定位置时才会弹出,而根据事故车主的描述,事发时其车速只有25km/h左右,并且发生碰撞的是底盘,而非车体正前部,那么安全气囊为何会在此时打开呢?  发生安全气囊突然弹出事故的吉利帝豪 首先简单介绍下汽车安全气囊系统,汽车的安全气囊主要由碰撞传感器、微处理器、气体发生器和气囊这四大关键部分组成。在车辆发生碰撞后,安全气囊气体发生器会根据传感器和微处理器传递的信号指示产生点火动作,点燃气体发生器内储存的固体燃料并向安装在方向盘以及副驾驶位置的气囊充气。  吉利帝豪安全气囊系统示意图,2个碰撞传感器分别安装在车头左右两侧 但是在此次事故中,该车主驾驶的吉利帝豪并未与其他车辆发生碰撞,也就是说碰撞传感器可能并未感知到碰撞信号,那么安全气囊气体发生器为何会突然向安全气囊充气呢?  吉利帝豪使用手册对碰撞条件的描述  吉利帝豪使用手册中对安全气囊展开的碰撞角度的描述 据该车主事后描述,其驾驶的帝豪以低速通过一施工路段时,汽车底盘与路面铺设的钢板发生了碰撞,随后帝豪的正面气囊立即弹开,并将其放置在方向盘上的手机弹至其面部,最终造成了惨剧。事后吉利汽车研究院出具的交通事故分析报告也印证了该车主所说的话,事故报告指出,事发时该车主驾驶的吉利帝豪以25km/h的时速撞上了铺设在路面上的钢板。  位于吉利帝豪方向盘上的安全气囊 4S店的调查认为,该车的底盘在碰撞之后严重受损,车架左前部与左下摆臂变形严重,碰撞产生的巨大冲击力使得安全气囊气体发生器发生了爆燃并弹出气囊,4S店的说法可靠吗?  吉利帝豪使用手册中描述的安全气囊可能张开的特殊情况 在吉利帝豪的使用手册中,笔者找到了这样的内容:“如果车辆受到来自底部的严重撞击时,则SRS(电子安全气囊系统)前排气囊也可能张开。”在其下列举的三种情况中,第一种情况正好与事故车主遭遇的情况一样:“撞到路肩、人行道或坚硬表面的边缘”,看来4S店的调查报告是可信的。  吉利帝豪使用手册中关于安全气囊展开条件的描述 其实不仅是吉利帝豪,大多数电子安全气囊的展开都不是单纯取决于碰撞速度的,而且还取决于碰撞的物体、碰撞的方向以及碰撞导致的车辆减速快慢等因素。举个简单的例子,在高速上时常发生小轿车追尾大货车的事故(钻入性追尾),而在很多事故中,这些轿车的安全气囊并没有展开,原因就在于小轿车的安全气囊碰撞传感器由于位置过低而没有感知到发生的碰撞,也就起不到保护的效果了。  吉利帝豪使用手册中的安全警告 分析至此,我们可以大概还原一下事故场景:以时速25km行驶的吉利帝豪在通过施工路段时,底盘左前侧与路面铺设的钢板发生了猛烈的碰撞,车架左前部发生了严重变形,而位于车架左前侧的碰撞传感器感知到了碰撞的强度,安全气囊微处理器判断碰撞强度达到了气囊展开的阈值,随继下发指令至气体发生器弹出安全气囊,这一流程是正确的。但是该车主在说明书中明确禁止放置物品的安全气囊展开位置放置了一部手机,最终造成其左眼严重受伤。 在安全气囊系统还没有智能到低速碰撞不会展开之前,我们需要做的是严格按照安全说明书行事,不要在安全气囊展开的位置放置其他物品并正确使用安全带,注意驾驶安全。还有,买车之后请务必通读使用手册和安全指南,不然类似的意外事故依然可能发生。 |

文章网友提供,仅供学习参考,版权为原作者所有,如侵犯到

你的权益请联系542334618@126.com,我们会及时处理。

会员评价:

共0条 发表评论